【PR】

目次

フォローアップミルクとは?

フォローアップミルクは、生後9~12か月ごろからの離乳食期を想定して設計された乳児用調整品です。

出生直後から与える「育児用粉ミルク」が母乳成分を可能な限り再現しているのに対し、フォローアップはすでに食事から栄養を摂り始めた赤ちゃんを前提に〈不足しやすい鉄・カルシウム・ビタミンD〉を強化し、逆に脂質と乳糖をやや控えめにしています。

授乳量が減り離乳食がまだ不安定な期間の“つなぎ”として開発された経緯があり、国際的には「改良調整乳(Growing-up Formula)」とも呼ばれています。

一方、母乳の代替を目的とするものではなく必須ではない点が粉ミルクとの大きな違いです。

フォローアップミルクは必要?

多くの専門家が「フォローアップミルクは原則不要」と見解

日本小児科学会や世界保健機関(WHO)、米国小児科学会(AAP)は、フォローアップミルクが「必ずしも必要ではない」とする見解を示しています。

これは、適切な離乳食が進んでいる場合、栄養バランスは固形食で十分に補えるためです。フォローアップミルクに頼ることで、かえって離乳食の食べむらを悪化させるリスクも指摘されています。

フォローアップミルクの3つの“危険性”

SNSでよく挙がる危険視ポイントは

①糖質過多

②ビタミンA過剰

③カルシウムと鉄の吸収競合

の3つ。

①は育児用粉ミルクと比べ確かに乳糖が10~15%減り代替糖が使われる製品もありますが、WHO基準の1歳未満推奨糖質量(10~12 g/100 kcal)を大きく超えるものは確認されていません。

②ビタミンAは耐容上限(600 µgRE/1歳未満)に対し200 µgRE前後が一般的で、離乳食側でレバー大量摂取でもしない限り過剰リスクは低いとされています。

③カルシウムと鉄の拮抗作用は同時摂取時に吸収率が数%低下する程度で、臨床的影響は限定的という研究結果が主流です。

つまり「飲ませただけで有害」という根拠はなく、量と目的次第といえます。

フォローアップミルクのデメリット

甘みによる弊害と離乳食の進みにくさ

フォローアップミルクには甘みがあり、赤ちゃんにとって「美味しい飲み物」となりやすい性質があります。

そのため、離乳食よりもミルクを好むようになり、結果として離乳食の摂取が減るケースが見られます。

これは、食事から学ぶ咀嚼の力や食材への興味を妨げる可能性があり、成長面にも影響することがあります。

栄養過多による健康へのリスクと経済的な負担

フォローアップミルクは母乳や育児用ミルクと比較して、タンパク質・ナトリウム・カルシウム・カリウムなどがやや多く含まれているため、赤ちゃんの腎臓に負担をかける可能性があります。

また、便が緩くなる副作用や、不必要な購入による経済的負担も無視できません。

フォローアップミルクの代わりに「原材料として離乳食に使う」などを検討

フォローアップミルクを飲むのではなく、離乳食の調理に「素材的に少量使う」という方法は、安全性と栄養補完のバランスを取る賢い使い方です。

お粥やスープ、マッシュポテトに混ぜることで、鉄・カルシウム・ビタミンを自然にプラスできます。飲み物として与えるリスクを抑えつつ、食事による栄養を優先できる工夫です。

フォローアップミルクの必要性と見分けるポイント

厚労省の授乳・離乳の支援ガイドにはフォローアップミルクを「特に必要としない」と明記しつつも、〈鉄欠乏のリスクが高い場合〉〈離乳食の進みが著しく悪い場合〉には利用が考えられると補足しています。

具体的には

①早産児や低出生体重児で鉄剤終了後も摂取量が不足しがち

②保育園の昼食以外ほぼ母乳で食事量が伸びない

③牛乳移行前のカルシウム確保が困難——などが該当。

一方、月齢相当の量を食べ、レバーや赤身魚、豆製品を週数回摂れているならフォローアップを追加しても大きなメリットはなく、むしろ飲み過ぎで食事量が減るデメリットが懸念されます。

「不足栄養を数値で補う補助食品」と捉え、日々の食事記録と健診結果で必要性を判断しましょう。

ミルクで不足しやすいのは「鉄分」

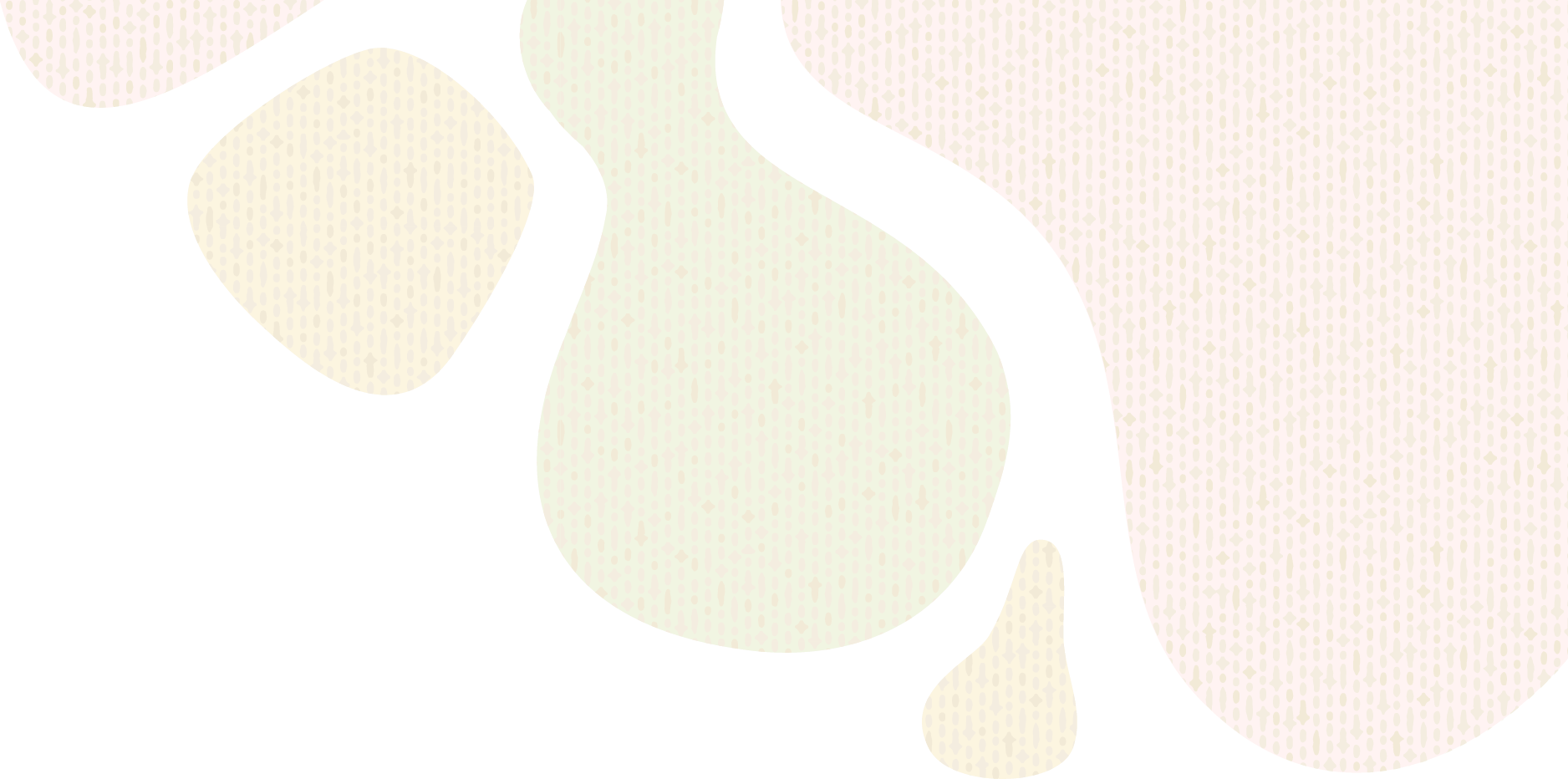

離乳期の日本人乳児が最も欠乏しやすい微量栄養素は鉄分です。

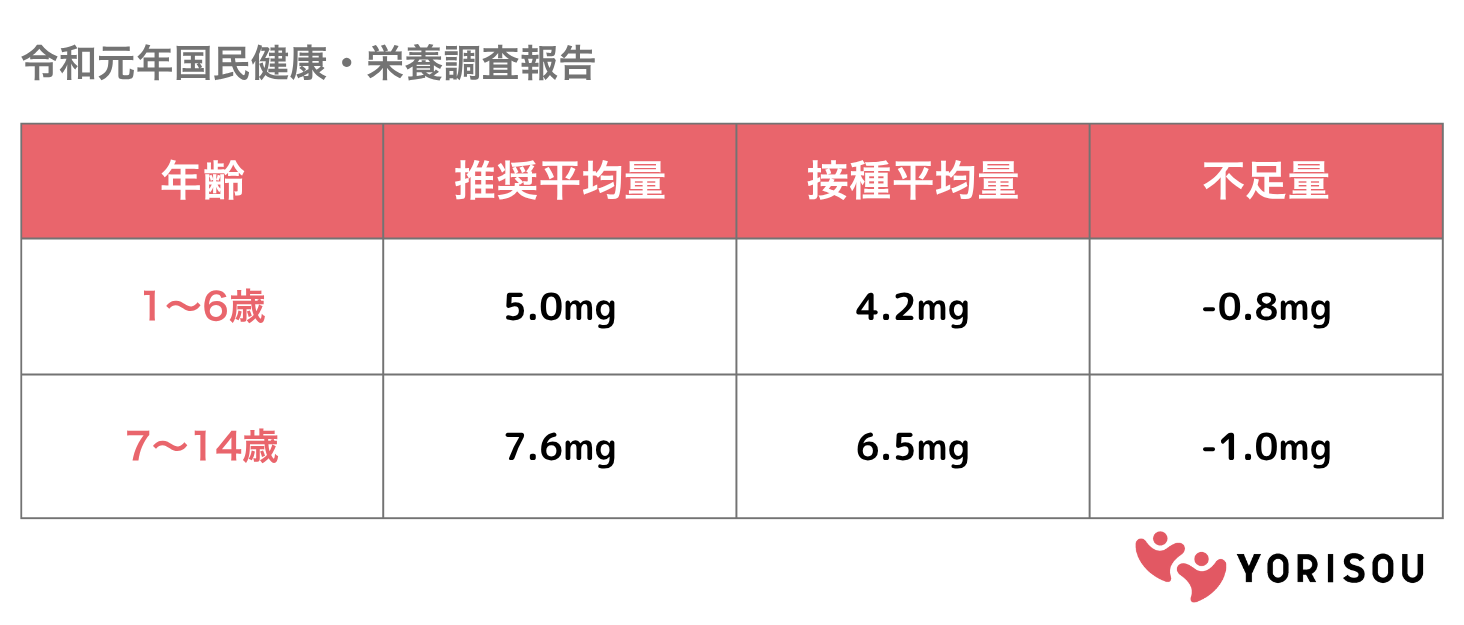

出生時に蓄えた鉄は生後6か月頃から急速に減少し、9か月時点で体内ストックがほぼ枯渇。必要量は1日6〜7 mgですが、厚労省の国民健康・栄養調査では実際の摂取量は平均3 mg台に留まります。

鉄分が不足すると貧血だけでなく、神経発達や免疫にも影響が及ぶことが報告されています。

フォローアップミルクは鉄を強化しているものの、摂取量を確保するには1日200 mL以上が目安。

既に離乳食でお腹が満たされる月齢では、飲用量を確保しにくい現状があります。

そこで“飲み物”で補うより、食事や無味の粉末サプリで少量ずつ加算するほうが現実的かつ継続しやすいのです。

食事+安全サプリで鉄分をカバーする方法

鉄分は“食材の組み合わせ”と“吸収率”を意識するだけでも効率が上がります。

レバーや赤身肉などヘム鉄食品を週2〜3回取り入れつつ、ほうれん草や大豆など非ヘム鉄食品にはビタミンC食材(ブロッコリー、イチゴ)を添えて吸収率を2〜3倍に。

とはいえ残食が出やすいレバーや魚を毎日続けるのは現実的に困難です。

そこで役立つのが無味の粉末鉄分サプリ。5 mL程度で3〜5 mgを補給でき、ヨーグルトやおかゆに混ぜても味を損なわないタイプを選べば、赤ちゃんの食べムラに左右されず1日の必要量をクリアしやすくなります。

ポイントは〈ヘムと非ヘムのバランス〉〈無添加〉〈国内GMP工場〉。これらを満たす製品なら食事と併用しても過剰リスクは低く、安全に鉄分チャージが可能です。

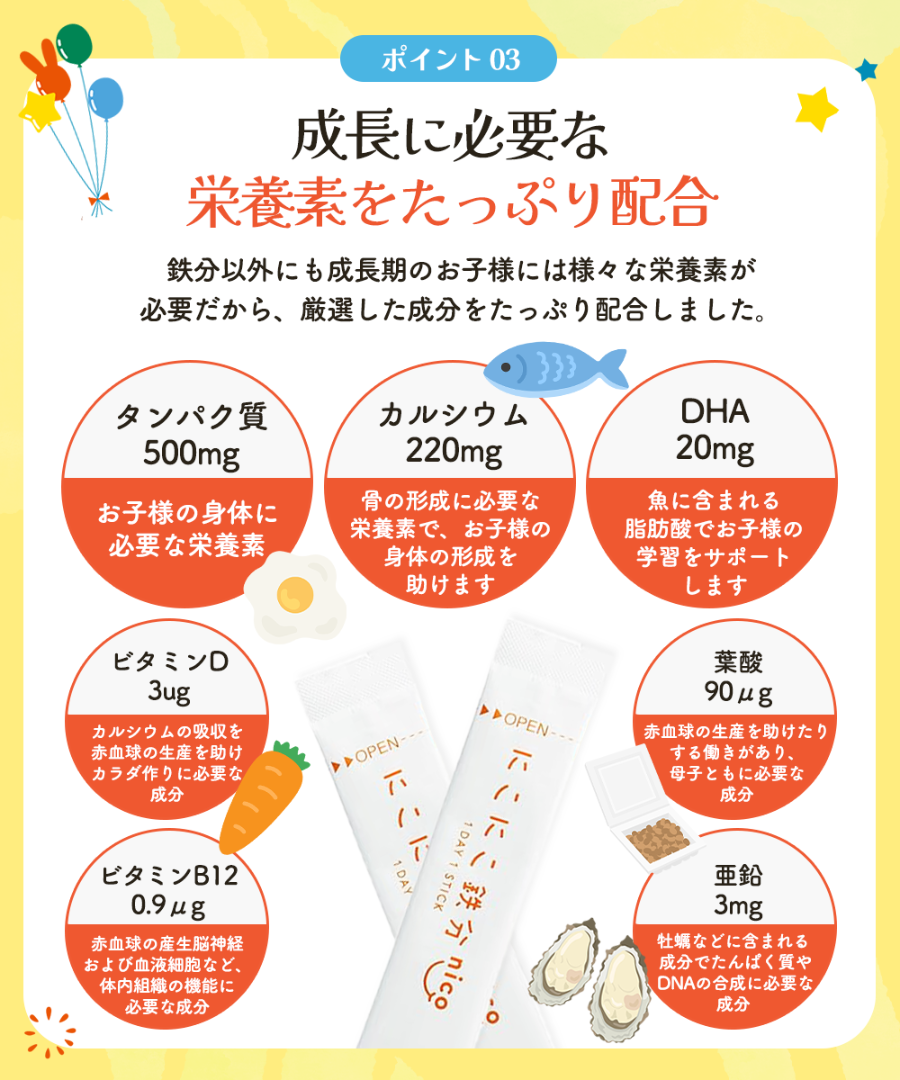

にこにこ鉄分が選ばれる3つの安心ポイント

ほぼ無味・無臭で離乳食に溶けやすい

きめ細かなパウダーがヨーグルトやおかゆに瞬時になじみ、味を変えません。粉薬が苦手な子でも違和感なく続けられる点がママの口コミで高評価。

国内GMP認定・放射能&重金属検査を毎ロット実施

砂糖・保存料・香料ゼロで添加物に敏感なご家庭も安心。医療機関監修のもと品質管理を徹底しており、1箱でほうれん草約60束分の鉄分を安定して摂取できます。

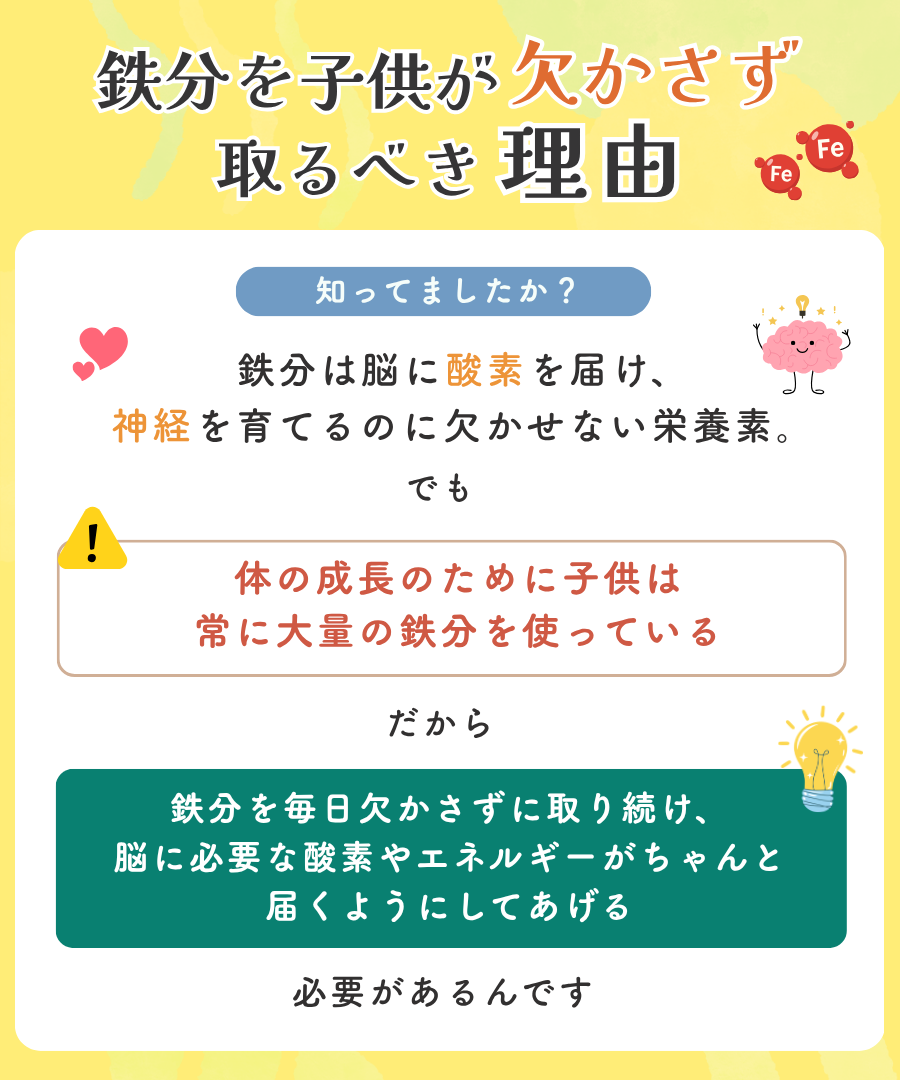

安全性が高く吸収率の高いサンアクティブFeを配合

鉄を微粒子化、コーティング加工するNGS化を施した鉄で安全性や吸収性が高い鉄分を使用しています。

このNDS化によりコーティング加工がされており、胃にも優しい処方となっています。

まとめ

フォローアップミルクは量と目的を誤らなければ安全ですが必須ではなく、鉄分以外の栄養は離乳食で賄えます。

本当に不足しやすい鉄分は無味無添加のにこにこ鉄分で補えば、飲み過ぎリスクなく貧血対策も万全。毎日の食事+1包で赤ちゃんの健やかな成長をサポートしましょう。

よくある質問

Q:子どもが鉄分不足になると、どんな症状がありますか?

貧血(顔色が悪い、疲れやすい)、集中力低下、食欲不振、イライラしやすいなどの症状が出ることがあります。

Q:子どもに必要な鉄分の摂取量はどれくらいですか?

1~2歳で約4.5mg、3~5歳で約5.5mgが目安です。食事からの摂取が基本です。

Q:鉄分を多く含む食材には何がありますか?

レバー、赤身肉、しらす、かつお、ほうれん草、小松菜、大豆製品などが挙げられます。

Q:子どもが鉄分の多い食材を嫌がる場合、どうしたらいいですか?

ハンバーグやお好み焼きに混ぜたり、スープにするなど調理を工夫するのがおすすめです。

Q:鉄分のサプリメントは子どもに飲ませても大丈夫ですか?

1日の推奨量の範囲内であれば問題ありません。にこにこ鉄分は1日1包、親子で利用することが可能です。

にこにこ鉄分特設サイト

にこにこ鉄分特設サイト