【PR】

目次

赤ちゃんは大人に比べて体や消化機能が未発達なため、食べられるものと避けたほうがよいものがあります。

知らずに与えてしまうと、思わぬ事故や体調不良につながることも。

この記事では、赤ちゃんに「絶対NGな食べ物」「注意が必要な食材」「安全に食べさせる工夫」を整理しました。

月齢ごとの違いもふまえてチェックしていきましょう。

離乳食とは

離乳食とは、母乳やミルクだけでは不足する栄養素を補い、赤ちゃんが食べ物を噛んだり飲み込んだりする練習をする大切なステップです。

生後5~6ヶ月頃から始め、生後9~11ヶ月頃の中期、1歳~1歳半の後期と段階的に進めていきます。

特に鉄分、タンパク質、ビタミンなどの栄養素を食事から摂取できるようにし、赤ちゃんの成長と発達を支えます。

離乳食は赤ちゃんにとって初めての食事体験。食材の形状や固さ、味付けに注意し、少しずつ慣れさせることが重要です。

また、アレルギーの確認や、無理のないペースで進めることも大切なポイント。

離乳食を通して、家族と一緒に食べる楽しさを知り、食事の基本を学ぶきっかけをつくりましょう。

赤ちゃんに食べさせてはいけない食材と危険性

「離乳食の赤ちゃんにNGな食べ物はあるの?」「なぜ食べさせてはいけない食べ物があるの?」など気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

赤ちゃんに食べさせてはいけない食材の危険性について解説します。

乳児ボツリヌス症

乳児ボツリヌス症になる恐れがあるものを、赤ちゃんに食べさせるのは避けましょう。

乳児ボツリヌス症とは、ボツリヌス菌によって引き起こされる症状です。

ボツリヌス菌を摂取すると腸内で菌が増殖し、全身の筋力低下や脱力状態、数日間の便秘や哺乳力の低下などさまざまな問題が起こる可能性があるため注意が必要です。

食中毒

離乳食を食べる赤ちゃんには、食中毒の恐れがある食べ物にも注意が必要です。

食中毒は一般的に細菌やウイルス、寄生虫などによって汚染されている食品を食べることによって引き起こります。

衛生的に調理されていなかったり加熱が不十分であると食中毒を引き起こしやすく、赤ちゃんでは下痢や嘔吐などの症状によって脱水に陥る恐れもあります。

【年齢別】食べさせてはいけない食材

離乳食や幼児食ではさまざまな理由から、食べさせてはいけない食材が存在しています。

今回は、赤ちゃんの年齢別に食べさせてはいけない食材を紹介します。

0歳児に食べさせてはいけない食材

生後5カ月ごろから離乳食が始まり、いろんな食材を食べられるようになる0歳児。

離乳食期間の0歳児にはいくつかの食べさせてはいけない食材があるので気をつけましょう。

①はちみつ

はちみつには、ボツリヌス菌が存在しています。

生後1歳未満の赤ちゃんに、はちみつを与えるのは避けましょう。

大人の場合はボツリヌス菌を摂取しても問題ありません。

しかし生後1歳未満の赤ちゃんは、腸内細菌が整っていないため乳児ボツリヌス症を引き起こす恐れがあります。

②牛乳

牛乳は、加熱をすれば生後7〜8カ月ごろの離乳食中期から与えられる食品です。

ただし飲み物として、そのまま与えるのは生後1歳以降になってからにしましょう。

牛乳は母乳やミルクに比べて鉄分が少ない特徴があります。

1歳未満の赤ちゃんに飲み物として牛乳を与えたい場合は、鉄欠乏性貧血予防のためにも母乳やミルクを選びましょう。

1歳児で牛乳を与える場合も多量に与えるのは避け、1日200ml程度にしておくといいですね。

③香辛料

香辛料などの刺激が強い食べ物は、離乳食期の赤ちゃんに与えるのは避けましょう。

0歳児の赤ちゃんは胃腸などの消化器系が未発達なので、香辛料を与えると下痢や腹痛、吐き気などの症状が現れる恐れがあります。

1歳児に食べさせてはいけない食べ物

離乳食が1日3回に加えて補食が2回加わる1歳児。

いろんな食材を食べられるようになる1歳児ですが、まだ食べられないものや避けた方がいい食べ物も存在しています。

①生魚

刺身などの生魚や生卵を、1歳児に与えるのは避けましょう。

生ものは食中毒を引き起こす恐れがあります。

赤ちゃんでは大人よりも菌に対する抵抗力が弱いため、食中毒を引き起こすと重症化しやすいので気をつけましょう。

刺身などの生魚は、3歳ごろを目安に少量を与えるとよいでしょう。

②加工肉(ウインナー・ベーコン・ハム)

ウインナーやベーコン、ハムなどの塩分や脂肪分が多い加工品も、1歳児の食事には向いていません。

必ず食べられないというわけではないので、少量を調味料代わりに使用したり下ゆでして使用したりするとよいでしょう。

③練り物(ちくわ・かまぼこ・はんぺん)

ちくわやかまぼこ、はんぺんなどの食材は、弾力があるためしっかり噛んで食べられない1歳児には向いていません。

細かく刻めば、1歳ごろの離乳食完了期から与えられる食べ物です。

しかし塩分も多く含まれているので、多量に食べさせるのは避けましょう。

2歳児以上でも食べさせてはいけない食べ物

離乳食が終わって幼児食へ移行した2歳児でも、食べさせるには工夫が必要な食べ物があります。

調理をする際は、これから紹介する食べ物を工夫して取り入れましょう。

①球状のもの(ブドウ・さくらんぼ・ミニトマト)

ブドウやさくらんぼ、ミニトマトなどの球状の食材は、そのまま与えるのは避けましょう。

ツルッとした丸い食べ物は、窒息の恐れがあるので注意が必要です。

球状の食べ物を与える際は4等分に切るなどの工夫をして与えましょう。

②固くて噛みにくいもの(落花生・アーモンド・大豆)

2歳児以上の幼児期であっても、大人に比べると口腔機能は未発達です。

固くて噛みにくい食べ物は誤嚥や窒息事故につながる恐れがあるので避けましょう。

落花生やアーモンド、炒り大豆など固い食べ物を与える場合は、5歳を過ぎてから与えます。

赤ちゃんがアレルギーを引き起こしやすい食べ物

食べ物の中には、赤ちゃんがアレルギーを引き起こしやすい食べ物があります。

もし食後にじんましんや湿疹、呼吸困難などのアレルギー症状が現れた場合は、すぐに病院を受診しましょう。

三大アレルゲン(卵・牛乳・小麦)

三大アレルゲンとは、食品の中でも特にアレルギー症状を引き起こしやすい食べ物のことをいいます。

乳幼児のアレルギーのほとんどは、卵や牛乳、小麦などの三大アレルゲンが原因といわれています。

卵や牛乳、小麦を初めて与える場合は、食事中や食後にアレルギー症状が現れていないか様子を見てあげましょう。

特定原材料7品目(卵・牛乳・小麦・落花生・そば・エビ・カニ)

三大アレルゲン以外にも、特定原材料7品目にも注意が必要です。

特定原材料7品目は食品表示法で定められている特定のアレルゲンのうち、特にアレルギーが起こりやすい7つの食材を指します。

卵や牛乳、小麦や落花生、そばやエビ、カニなどの食品を与える際も、アレルギー症状に気をつけましょう。

安心して食べさせるための工夫

・食材は必ず加熱し、消化しやすく小さく切る・初めての食材は「平日の午前中」に少量から試す(体調変化にすぐ対応できるように)

・窒息しやすいものは柔らかくゆでて刻む、丸呑みしにくい形状にする

・不安なときは小児科や管理栄養士に相談する

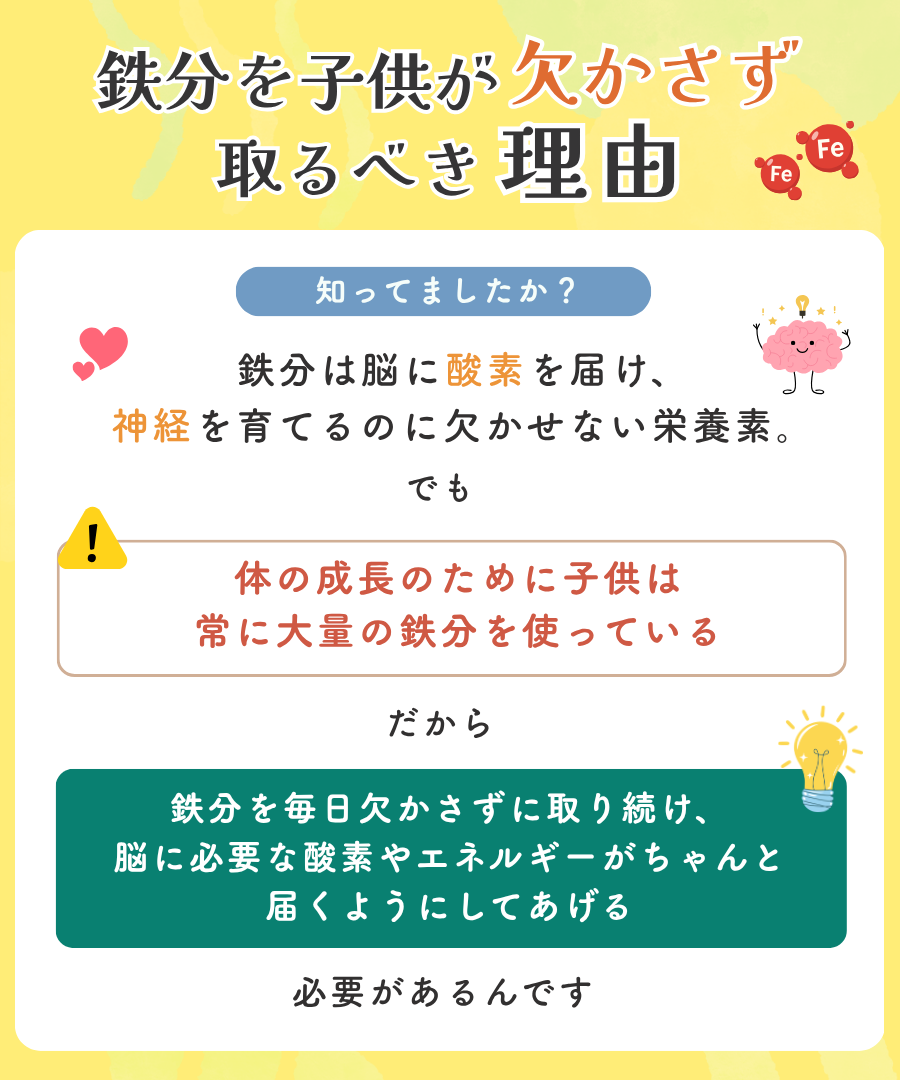

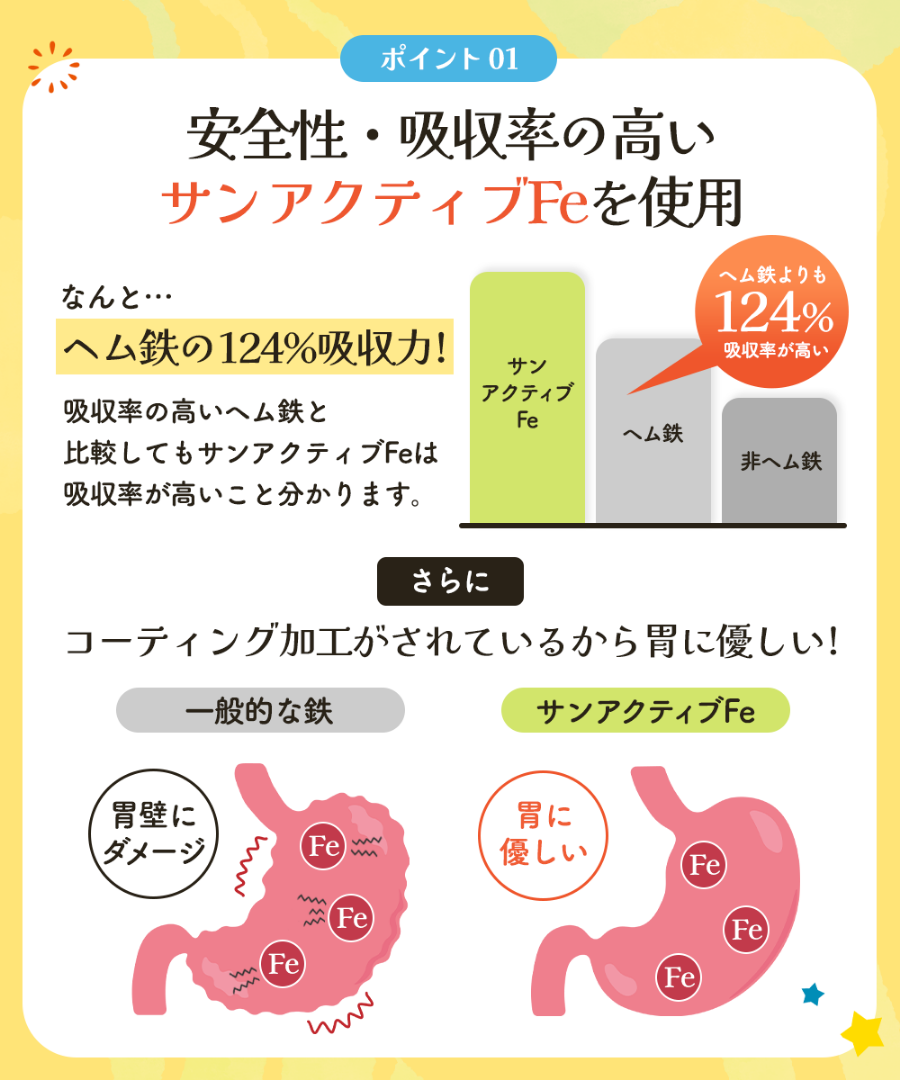

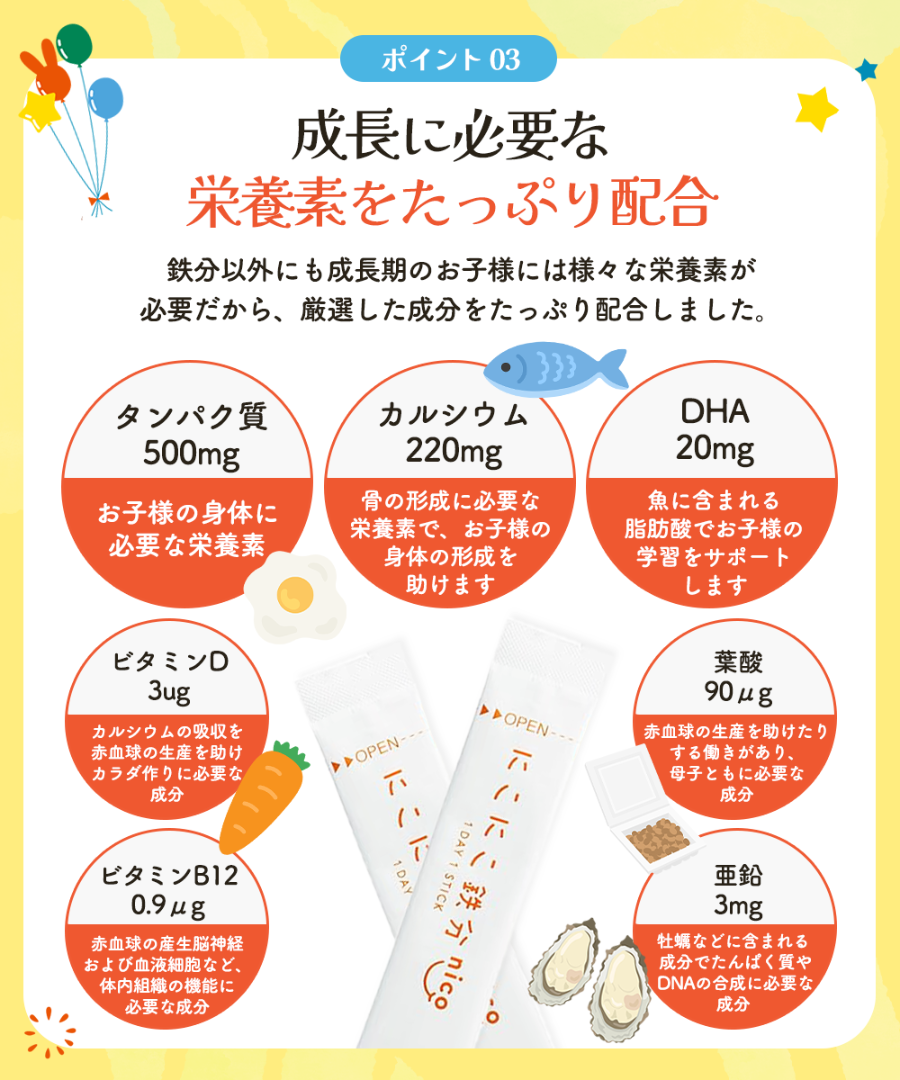

不足しがちな栄養素を補える にこにこ鉄分

栄養価の高い卵やカルシウムの供給源でもある牛乳など、子供に食物アレルギーがあると栄養不足が気になるという方も多いのではないでしょうか。

不足しがちな栄養素を手軽に補いたい方には「にこにこ鉄分」がおすすめです。

にこにこ鉄分は普段の食事で不足しがちな鉄分やカルシウム、タンパク質やビタミン、ミネラルが補える粉末サプリメントです。

生後6カ月ごろの赤ちゃんから使える栄養補助食品なので、気になる方はぜひ試してみてくださいね。

まとめ

離乳食で段階が上がり食べられる食材が増えてきても、年齢によっては食べられない食品も存在しています。

消化器系が未発達であることや口腔機能の問題から、乳幼児期では食べられない食品もあるので知っておくとよいでしょう。

特定の食品のアレルギーが原因で栄養不足が気になる方は、子供用サプリメントを取り入れてみるのもおすすめです。

管理栄養士プロフィール

谷岡 友梨

保育園の管理栄養士として働きながら、ママやパパからの離乳食相談や離乳食や幼児食のレシピ考案にも携わっている。

1児の娘の母として仕事と育児の両立に奮闘中。

よくある質問

Q:子どもが鉄分不足になると、どんな症状がありますか?

貧血(顔色が悪い、疲れやすい)、集中力低下、食欲不振、イライラしやすいなどの症状が出ることがあります。

Q:子どもに必要な鉄分の摂取量はどれくらいですか?

1~2歳で約4.5mg、3~5歳で約5.5mgが目安です。食事からの摂取が基本です。

Q:鉄分を多く含む食材には何がありますか?

レバー、赤身肉、しらす、かつお、ほうれん草、小松菜、大豆製品などが挙げられます。

Q:子どもが鉄分の多い食材を嫌がる場合、どうしたらいいですか?

ハンバーグやお好み焼きに混ぜたり、スープにするなど調理を工夫するのがおすすめです。

Q:鉄分のサプリメントは子どもに飲ませても大丈夫ですか?

1日の推奨量の範囲内であれば問題ありません。にこにこ鉄分は1日1包、親子で利用することが可能です。

にこにこ鉄分特設サイト

にこにこ鉄分特設サイト