【PR】

目次

豆腐は消化がよく、やわらかい食感で離乳食デビューに向いた食材です。

一方で「いつから?」「絹と木綿の違いは?」「どれくらい与えればいい?」と迷いがち。

この記事では、開始時期・月齢別の量と固さ・下処理や冷凍のコツ・アレルギー対策までを一気通貫で解説。

3分レシピやトラブル対処も載せたので、今日から自信を持って豆腐メニューを取り入れられます。

豆腐はいつからOK?開始月齢と与え方

開始の目安は離乳食初期(5〜6か月)。最初は絹ごし豆腐をしっかり加熱し、裏ごしして少量(小さじ1)から平日午前にスタートします。

初日は単品で様子見、問題がなければ翌日以降におかゆや野菜ペーストへ混ぜます。

加熱は鍋で1〜2分沸かすか、レンジで中心まで温めてから使用。新しい食材を増やす日は1種類ずつにし、体調や便の状態を確認しましょう。

豆腐が優れている理由:栄養価と消化のしやすさ

豆腐は植物性たんぱく質の宝庫で、鉄分・カルシウム・ビタミンE・マグネシウムなど赤ちゃんの成長に大切な栄養素を幅広く含んでいます。

また、絹ごし豆腐や充填豆腐は口当たりがやわらかく、消化吸収が良いため離乳食に最適です。

アレルギーへの配慮と初回導入の工夫

豆腐は大豆製品であり、アレルギーのリスクもゼロではありません。初めて与えるときは以下の点に注意しましょう。

・赤ちゃんの機嫌や体調が良いときに、スプーン1杯から少量ずつ。

・平日の昼間に試し、反応を観察できるように。

・他の大豆製品(納豆・豆乳など)にも反応が異なる可能性があることを理解しておく。

絹ごし豆腐と木綿豆腐の栄養・食感・用途の違い

絹ごしは水分が多く舌触りがなめらかで、初期〜中期に最適。ペーストやとろみ煮に向きます。

木綿は水分が少なくたんぱく質密度がやや高め、形が崩れにくいので中期後半〜後期の角切りやつくねに便利。

さらに高野豆腐は後期〜完了期で手づかみメニューに重宝します(戻して刻むと扱いやすい)。どれも加熱が基本、味付けは薄味で素材の風味を活かしましょう。

【月齢別】豆腐の量・固さ・頻度

量や固さはあくまで目安です。体調・機嫌・うんちの状態を見ながら、ゆっくり進めてください。

初期(5〜6か月)

小さじ1→3へ段階的に。ポタージュ状(おかゆと同程度)にして週2〜3回。

中期(7〜8か月)

15〜20g目安。舌でつぶせるやわらかさ(絹ごし中心)。週3〜4回。

後期(9〜11か月)

30〜40g目安。歯ぐきでつぶせる1〜1.5cm角に。手づかみ練習に◎。

完了期(12〜18か月)

40〜50g目安。1.5〜2cm角でもOK。

下処理・保存・冷凍の最適解

【下処理】鍋で軽く湯通し(1〜2分)→ザル上で水切り→用途に合わせて刻む/潰す。

【冷蔵】清潔な容器で2日以内に使い切り。

【冷凍】水切り後に粗く潰して製氷皿に入れると、解凍時のボソつきを抑えやすい。1〜2週間で使い切り。

【解凍】レンジ200〜300Wで半解凍→鍋で温め直す/スープに直入れ。片栗粉で軽くとろみを付けると飲み込みやすくなります。

豆腐アレルギーはある?初回の進め方と受診目安

大豆アレルギーは多くはありませんが注意は必要。

初回は小さじ1/2程度から、平日午前に与え30〜60分観察。

半日〜翌日まで、じんましん・咳・嘔吐・顔のむくみなどが出ないか見守ります。

症状が出たら摂取を中止し小児科へ。兄弟にアレルギー歴がある、皮膚症状が強いなど不安がある場合は、事前に医師へ相談を。

よくある失敗と対処

下痢:量を半分に戻し、絹ごしをよりやわらかく。単品で様子を見て再スタート。

便秘:水分・食物繊維(さつまいも/バナナ/野菜)をプラス。調理時に油を数滴で滑らかに。

食べムラ:形状を変える(ペースト→角切り/つくね)、だし/とろみ/青のりで味変。食事時間は30分以内で区切り、補食でリカバリー。

豆腐だけでは足りない「鉄分」を意識しよう

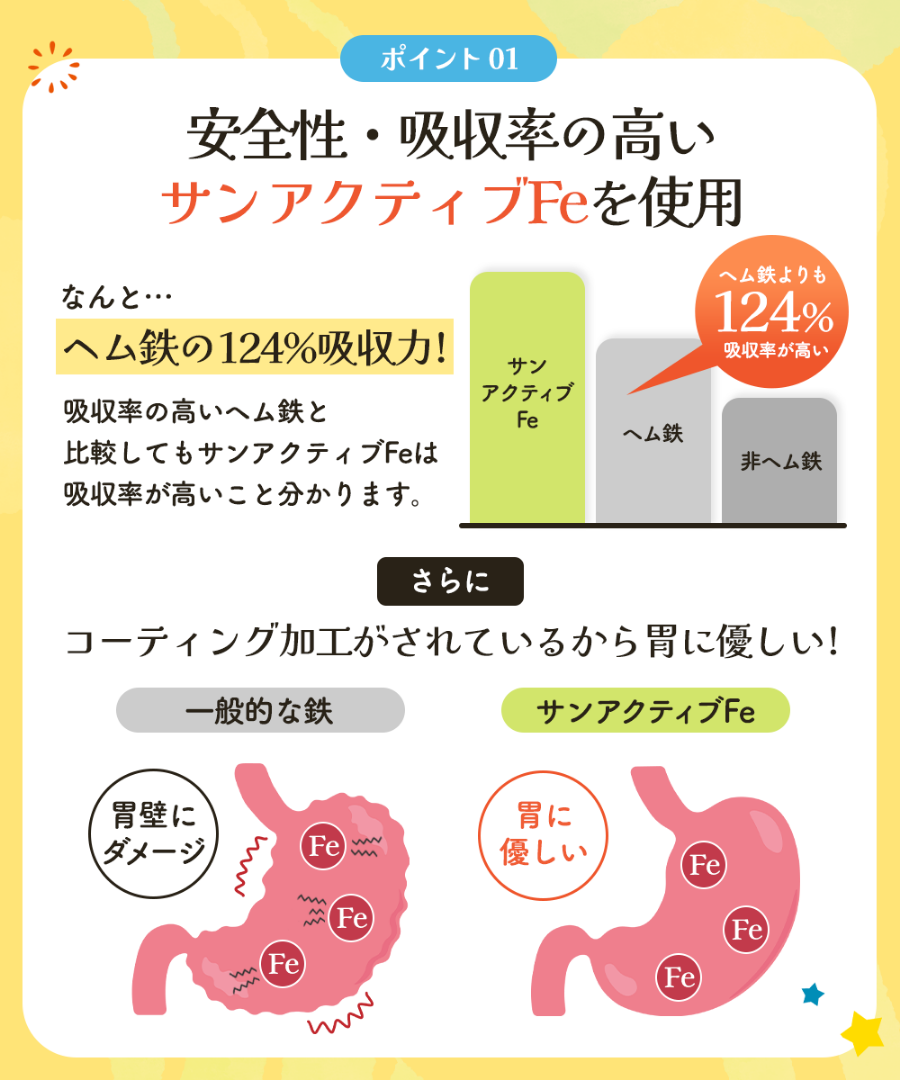

豆腐は優秀なたんぱく源ですが、鉄は非ヘムが中心で吸収率が低め。

ビタミンC(ブロッコリー・いちご)や動物性たんぱく(肉・魚)と合わせると吸収が上がります。

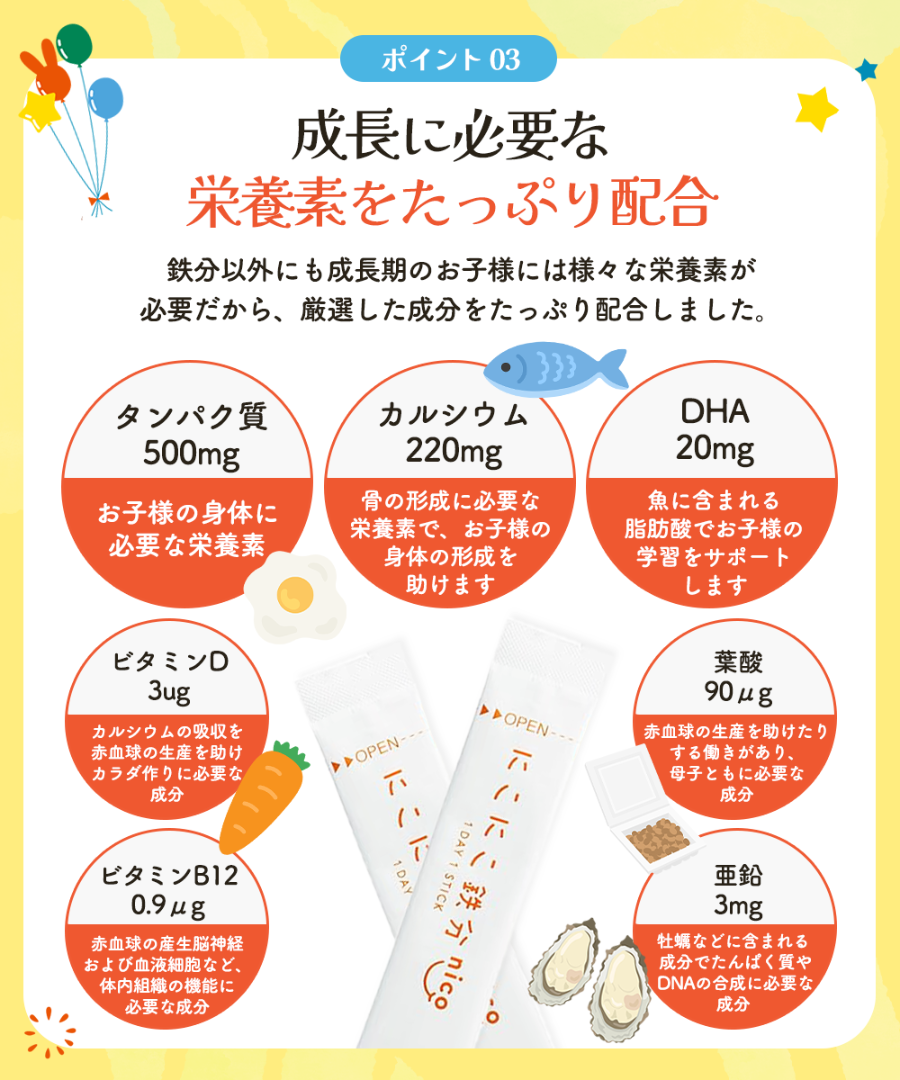

とはいえ毎日バランス良く用意するのは大変。そんな日には、無味無臭の粉末サプリ〈にこにこ鉄分〉を活用がおすすめです。

1包で4.5mgの鉄分を手軽に補え、味をほとんど変えず続けやすいのが魅力です。

鉄分が不足するとどうなる?

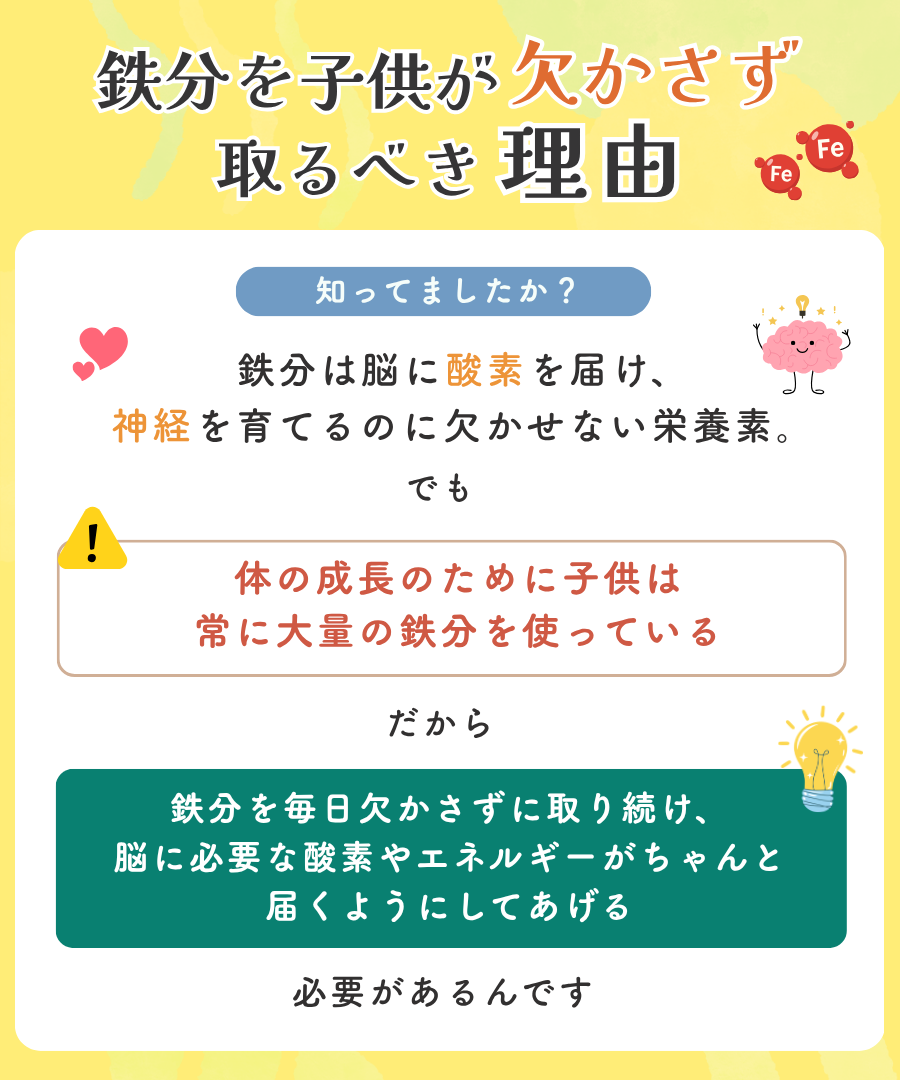

赤ちゃんの体はぐんぐん成長しています。そのため、体の中で酸素を運ぶ「ヘモグロビン」をつくるための鉄分が欠かせません。

鉄分が不足すると、血液中の酸素が足りなくなり、顔色が悪くなったり、疲れやすくなったりすることがあります。

特に1歳前後は体が急に大きくなるうえ、母乳やミルクだけでは鉄分を補いにくい時期。離乳食でしっかり意識してあげることが大切です。

豆腐はやわらかく消化に良い優秀な食材ですが、実は鉄分の量はそれほど多くありません。豆腐だけに偏ってしまうと、鉄分不足になりやすいことも。

豆腐はやわらかく消化に良い優秀な食材ですが、実は鉄分の量はそれほど多くありません。豆腐だけに偏ってしまうと、鉄分不足になりやすいことも。レバーや赤身の魚、ひじき、小松菜など、鉄を多く含む食材をバランスよく組み合わせるのがおすすめです。また、ビタミンCを含む野菜や果物と一緒に食べると、鉄分の吸収率がぐっと高まります。

毎日の食事で少しずつ取り入れることで、赤ちゃんの元気な発達と笑顔を支えることができます。

豆腐で鉄分補給を後押し『にこにこ鉄分』

鉄分が体内で減り始める生後6ヶ月以降、豆腐は良い鉄分補助になります 。

ビタミンCが豊富な野菜や果物との組み合わせで、吸収効率をさらにアップ。

忙しい家庭でも安心な「にこにこ鉄分」のような微量鉄分サポートを豆腐に混ぜて使えば、自然と鉄分補給が叶います。

まとめ|豆腐は「月齢に合う固さ×適量×下処理」で失敗しない

はじめは絹ごしを少量から、慣れたら木綿や高野豆腐へ。月齢に合わせて固さと量を調整し、だしやとろみで食べやすく整えましょう。

鉄分など不足しやすい栄養は**食材の組み合わせ+〈にこにこ鉄分〉**で無理なくカバー。今日の一品から、やさしく楽しい豆腐の離乳食を。

よくある質問

Q:子どもが鉄分不足になると、どんな症状がありますか?

貧血(顔色が悪い、疲れやすい)、集中力低下、食欲不振、イライラしやすいなどの症状が出ることがあります。

Q:子どもに必要な鉄分の摂取量はどれくらいですか?

1~2歳で約4.5mg、3~5歳で約5.5mgが目安です。食事からの摂取が基本です。

Q:鉄分を多く含む食材には何がありますか?

レバー、赤身肉、しらす、かつお、ほうれん草、小松菜、大豆製品などが挙げられます。

Q:子どもが鉄分の多い食材を嫌がる場合、どうしたらいいですか?

ハンバーグやお好み焼きに混ぜたり、スープにするなど調理を工夫するのがおすすめです。

Q:鉄分のサプリメントは子どもに飲ませても大丈夫ですか?

1日の推奨量の範囲内であれば問題ありません。にこにこ鉄分は1日1包、親子で利用することが可能です。

YORISOU SHOP

YORISOU SHOP にこにこ鉄分特設サイト

にこにこ鉄分特設サイト