【PR】

赤ちゃんが大人と同じように食べられる食材を増やしていく離乳食。

中でも「トマト」は栄養豊富で離乳食に取り入れやすい野菜ですが、「いつから与えられるの?」「皮や種はどうする?」「酸味で嫌がらない?」と迷うママやパパも多いでしょう。

本記事では、トマトを離乳食に使う時期や下ごしらえの方法、月齢別の与え方や注意点を解説し、赤ちゃんに安心して食べさせられるポイントをご紹介します。

トマトを離乳食に取り入れるメリット

トマトは水分が多く消化しやすい野菜で、ビタミンやミネラルを豊富に含んでいます。

特にビタミンCは免疫力を高め、風邪予防に役立ちます。さらに、赤い色素成分であるリコピンには抗酸化作用があり、体の健康を守る働きが期待されます。

また、食物繊維も含まれているため、便通を整える効果もあります。夏野菜としても手に入りやすく、旬の時期には甘みも増して赤ちゃんにも食べやすくなるのが魅力です。

トマトはいつから食べられる?

トマトは離乳食初期(生後5〜6ヶ月頃)から与えることができます。

ただし、酸味が強いため赤ちゃんによっては嫌がることも。必ず少量からスタートしましょう。

・初期(5〜6ヶ月):皮と種を取り除き、加熱して裏ごししたペースト状から始める。

・中期(7〜8ヶ月):みじん切りにして野菜スープや煮込み料理に加える。

・後期(9〜11ヶ月):鶏ひき肉や白身魚と合わせてトマト煮にする。

・完了期(12〜18ヶ月):リゾットやオムレツ、カレーなど大人の料理を薄味に調整して取り分け可能。

下ごしらえのコツ

トマトは皮や種が消化に負担をかけるため、必ず下ごしらえをしてから与えましょう。

1. トマトに十字の切り込みを入れる

2. 熱湯に数十秒つけて冷水にとり、皮をむく(湯むき)

3.種を取り除く

4. 柔らかく煮て裏ごしまたはすりつぶす

こうすることで、赤ちゃんでも食べやすくなります。

月齢別の与え方

初期(5〜6ヶ月)

・皮と種を除いたトマトを煮て裏ごしし、ペーストにする・10倍がゆに混ぜると酸味が和らぎ食べやすい

中期(7〜8ヶ月)

・みじん切りにして野菜スープや煮込みに

・じゃがいもやにんじんと合わせると甘みが増す

後期(9〜11ヶ月)

・ひき肉や魚と合わせた煮込み料理に・手づかみ食べ用のおやきやスープの具材としても活用

完了期(12〜18ヶ月)

・リゾット、オムレツ、カレーなど大人の食事から取り分け

・味付けは薄めにして塩分に注意

調理方法とアレンジメニュー

・トマトペースト:初期におすすめ。おかゆに混ぜて彩りと栄養をプラス。・トマトと野菜のスープ:中期以降に。野菜の甘みで酸味を抑える。

・トマト煮込み:後期に。鶏ひき肉や魚と合わせて主菜に。

・トマトリゾット:完了期向け。チーズを少量加えると栄養バランスも良い。

栄養と注意点

トマトに含まれる主な栄養素は以下の通りです。

ビタミンC:免疫力をサポート

リコピン:抗酸化作用で健康維持

食物繊維:便通改善

ただし、トマトは酸味が強く、赤ちゃんによっては食べにくい場合があります。

加熱することで甘みが増すため、煮込んで与えるのがおすすめです。

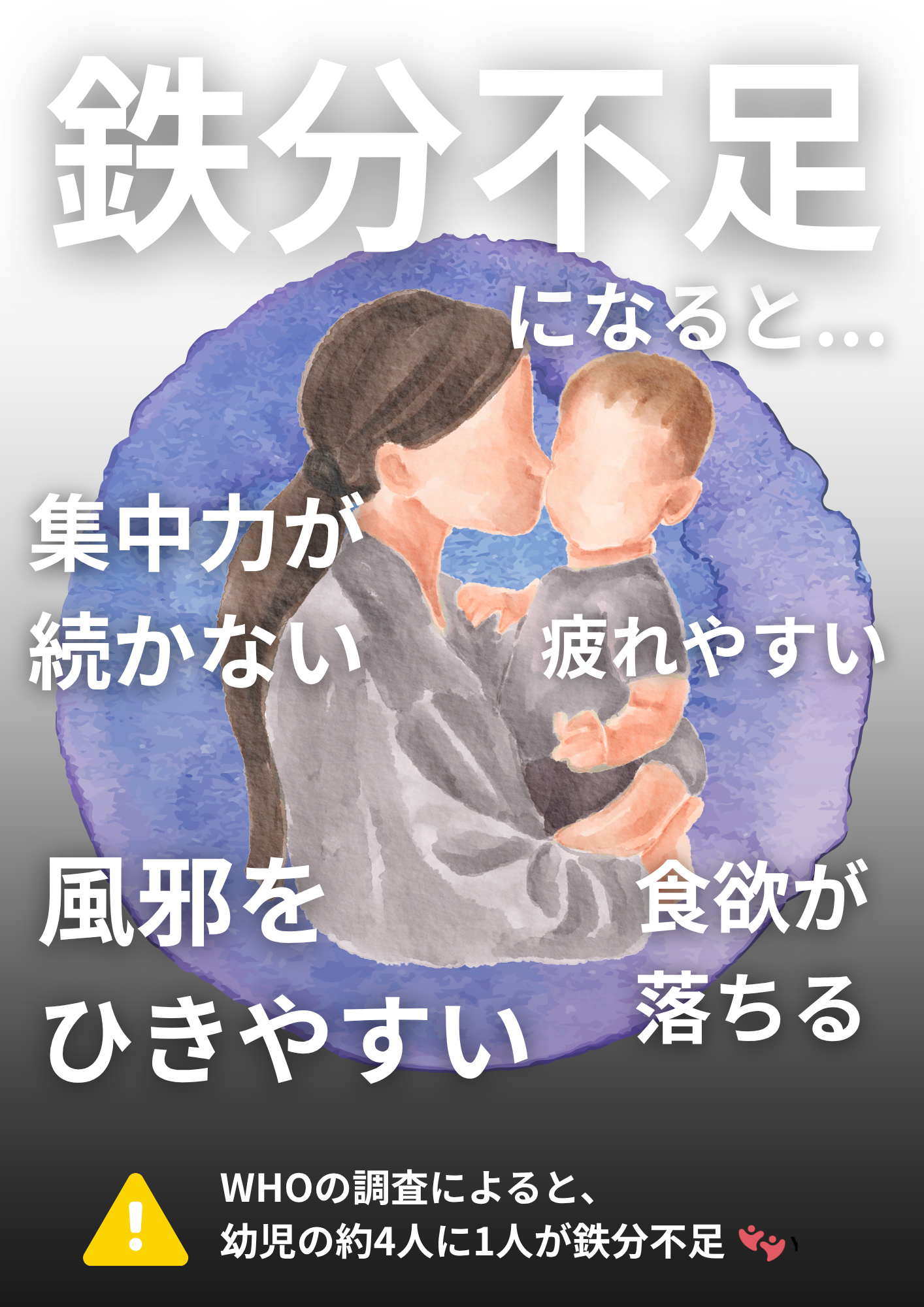

また、鉄分はほとんど含まれていないため、鉄分補給は別の食材で意識する必要があります。

トマトと組み合わせた鉄分補給におすすめ「にこにこ鉄分」

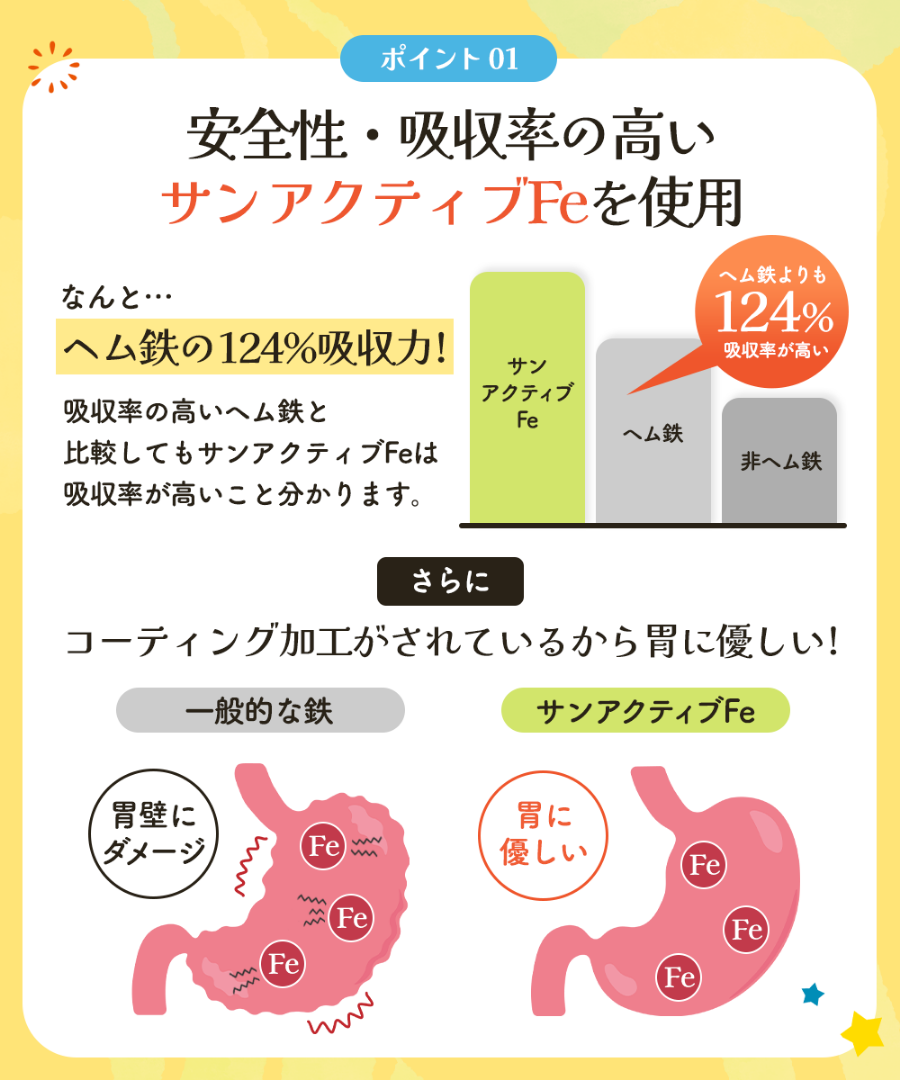

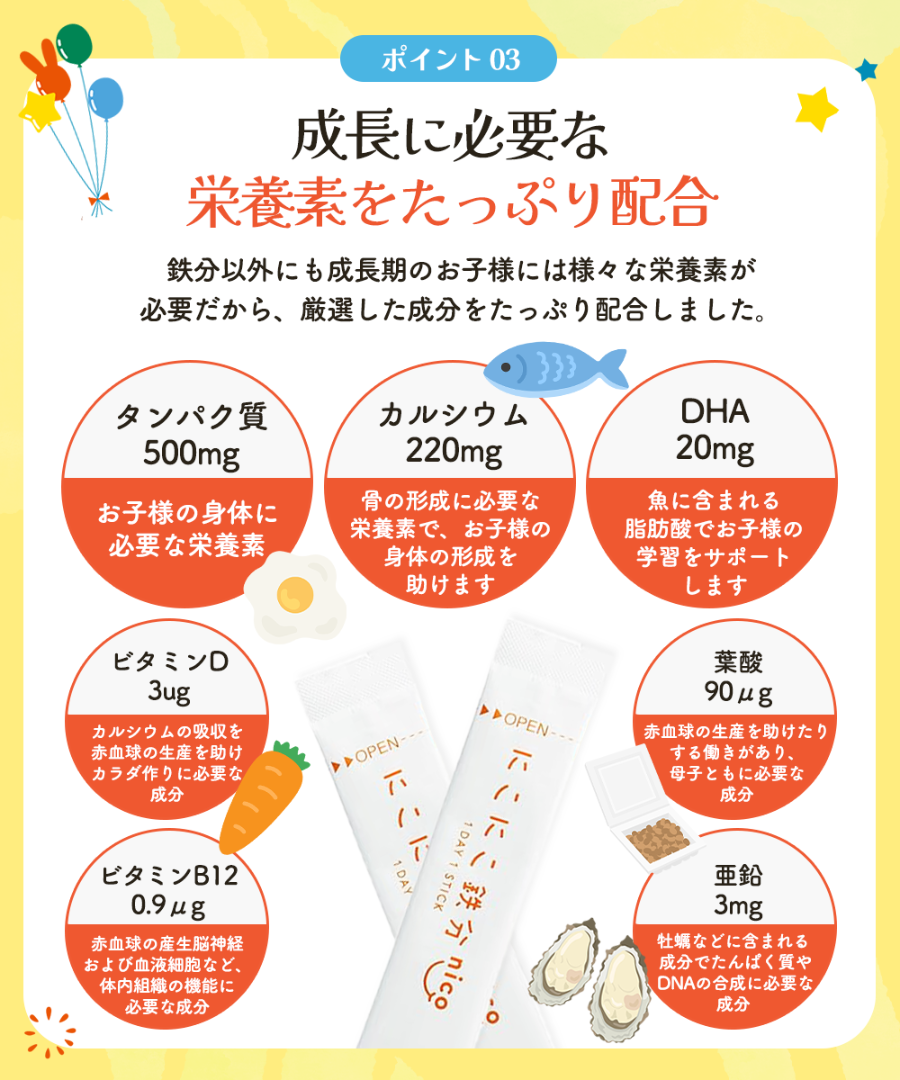

離乳食初期の栄養サポートにおすすめなのが〈にこにこ鉄分〉です。

無味無臭の粉末タイプだから、おかゆやヨーグルト、スープに混ぜるだけで、日々の食事に自然と鉄分を加えられます。

1包あたり鉄分4.5mgを配合し、吸収を助けるビタミンCや葉酸も同時に補えるのが特長です。

さらに、砂糖・着色料・保存料は不使用。国内のGMP認定工場で製造され、各ロットごとに品質検査を実施しているため、安心して続けられます。

よくある質問(FAQ)

Q1. トマトは生で与えても大丈夫?

A. 1歳を過ぎてから少量ずつなら可能ですが、基本は加熱して与えましょう。

Q2. ミニトマトも使える?

A. 皮と種を取り除けば問題ありません。むしろ湯むきしやすく便利です。

Q3. トマト缶は使ってもいい?

A. 塩分が含まれている場合が多いため、無塩タイプを選べば使用可能です。

Q4. トマトを嫌がるときは?

A. じゃがいもやかぼちゃと混ぜると甘みが増して食べやすくなります。

Q5. トマトは冷凍保存できる?

A. ペーストやソースにして小分け冷凍可能。1週間を目安に使い切りましょう。

まとめ

トマトは離乳食初期から使える栄養豊富な食材です。皮や種を取り除き、加熱して与えることで赤ちゃんにも食べやすくなります。

月齢に合わせてペースト、スープ、煮込み、リゾットなどアレンジすれば、食卓の幅が広がります。

ただし、トマトには鉄分がほとんど含まれていません。赤ちゃんの成長期には鉄分が欠かせないため、別の食材や工夫で補うことが大切です。

〈にこにこ鉄分〉は無味無臭の粉末タイプで、おかゆやスープに混ぜるだけで手軽に鉄分をプラスできます。1包で鉄分4.5mgを補給でき、さらに吸収を助けるビタミンCや葉酸も一緒に摂取可能。砂糖・着色料・保存料は不使用で、国内GMP認定工場で製造・検査されているので安心です。

離乳食完了期から大人まで家族みんなで使える鉄分習慣として、毎日の食卓に取り入れてみましょう。

離乳食が進んで後期になると、赤ちゃんの体はどんどん大きくなり、動きも活発になってきます。

離乳食が進んで後期になると、赤ちゃんの体はどんどん大きくなり、動きも活発になってきます。