【PR】

「鉄分=レバー」というイメージが強いかもしれませんが、実は日常の食べ物にも子どもの鉄分補給に役立つ食材はたくさんあります。

レバーが苦手なお子さんや使う機会が少ない場合でも、あさり・しじみ・干しえび・小松菜・きなこなどを使ったレシピで、無理なく鉄分をプラスできます。

この記事では、レバー以外の食材を活用した離乳食・幼児食レシピのノウハウとコツをお伝えします。

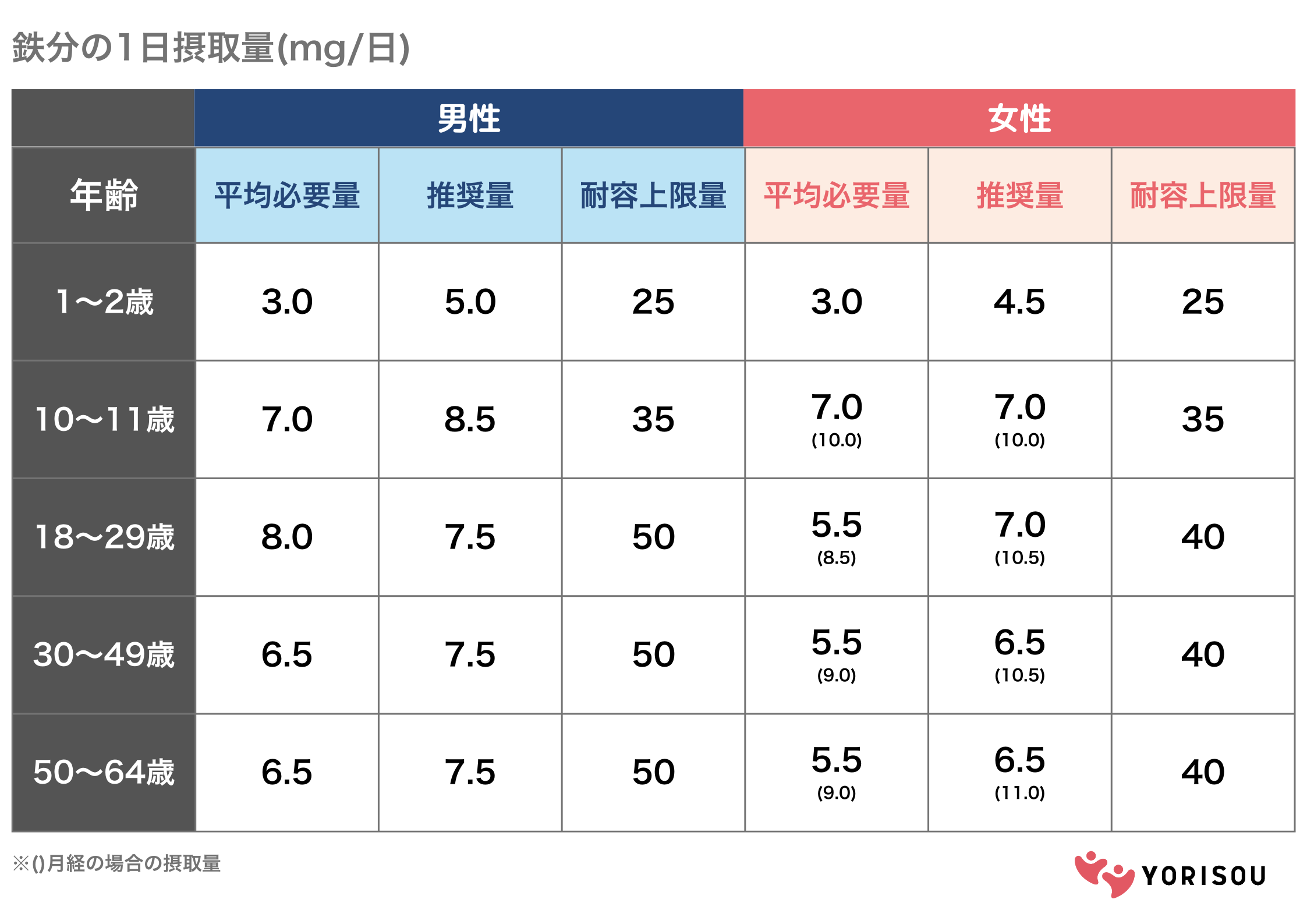

子供が1日に必要な鉄分摂取量は?

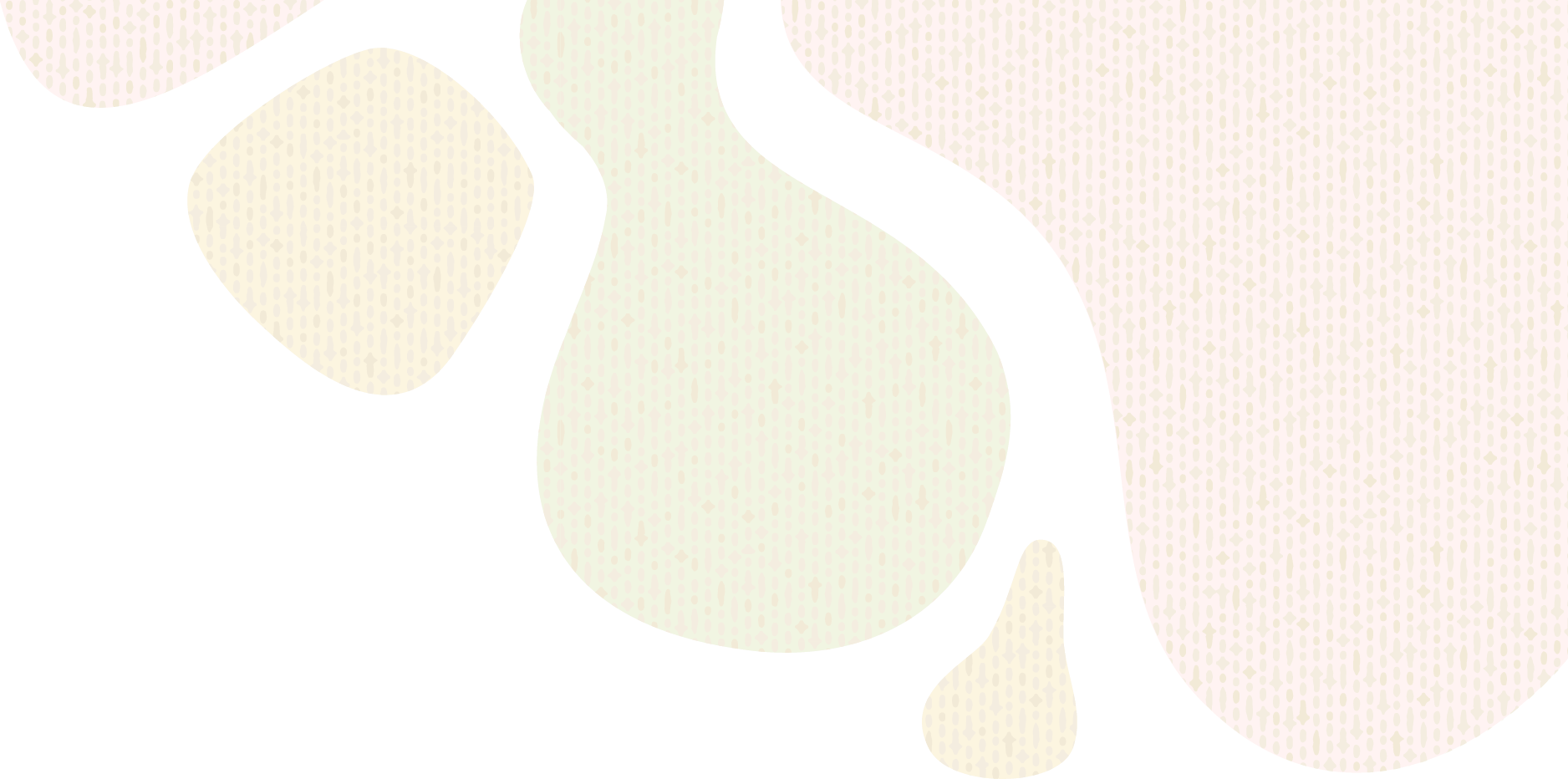

鉄は、赤血球を作るのに必要な成分で、成長期の子どもには必要不可欠な栄養素です。

「日本人食事摂取基準2020年版」より、1日あたりの鉄分摂取量は6〜11カ月で5.0mg、1〜2歳で4.5mg、3〜7歳で5.5mg、8〜11歳では7.0〜8.5mgが推奨されています。

令和元年の国民栄養調査の結果より、1日あたりの鉄分摂取量の男女平均値は1〜6歳で4.2mg、7〜14歳で6.4mgです。

鉄分は普段の食事で意識して摂取しないと不足しやすい栄養素でもあるので、鉄分が多い食べ物を積極的に取り入れましょう。

レバー以外の子供におすすめ鉄分が多い食べ物

レバーに多く含まれているイメージが強い鉄分ですが、実はレバー以外の食べ物にも豊富に含まれています。

レバーの臭みやクセが苦手な方や下ごしらえに負担を感じている方は、ぜひ他の食べ物からも鉄分を摂取してみてください。

あさり・しじみ水煮缶

レバー以外の食べ物から鉄分を補いたい場合は、あさりやしじみの缶詰を取り入れるのもよいでしょう。

あさり缶詰(水煮)には100gあたりに30.0mg、しじみ缶詰(水煮)には100gあたり15.0mgの鉄分が含まれています。

缶詰は賞味期限も長いので、いつでもすぐに使えるように常備しておくのもおすすめです。

味噌汁の具材として使ったり、米と一緒に炊いて炊き込みご飯にしたりするのもいいですね。

干しえび

干しえびには、100gあたり15.0mgの鉄分が含まれています。

また成長期の子どもに必要なカルシウムも豊富に含まれているので、積極的に摂取するとよいでしょう。

干しエビは小えびを乾燥させて作られているため、普段の料理に加えるだけでえび本来の旨味や風味を楽しめます。

鉄分不足が気になる時に料理に混ぜたり、上からトッピングとしてのせるだけでも簡単に栄養を補えるのでぜひ試してみてください。

きなこ

大豆を原料として作られるきなこも、鉄分が多い食べ物です。

加熱する必要がなくそのままでも食べられるので、手軽に鉄分を補いたい時に向いています。

離乳食の赤ちゃんから使える食材なので、ぜひ普段の料理で取り入れてみてください。

きなこ(黄大豆)には、100gあたり8.0mgの鉄分が含まれています。

ヨーグルトに混ぜたりパンにまぶして食べたりすると、子どもでもおいしく食べられます。

切り干し大根

野菜類からも鉄分を補いたい方は、切り干し大根を取り入れるのもよいでしょう。

切り干し大根には子どもの成長に必要な鉄分やカルシウム、ビタミンなどの栄養素が豊富に含まれています。

切り干し大根(乾)には、100gあたりに3.0mgの鉄分が含まれています。

子どもに切り干し大根を与える際は、水に戻したあとに包丁で短く切ってから調理することで食べやすくなります。

小松菜

緑黄色野菜の小松菜にも鉄分が豊富に含まれています。

小松菜には鉄分以外にもカルシウムや食物繊維、ビタミンやミネラルなど子どもの成長に必要な栄養素も多く含まれているので、ぜひ料理で取り入れてみてください。

小松菜(葉)には、100gあたりに2.8mgの鉄分が含まれています。

ほうれん草に比べて茎の部分がかたく、シャキシャキとした食感が残ってしまいます。

茎の部分は細かく切ったり繊維を遮断するように包丁で切ったりすることで食べやすくなるので試してみてください。

注意点と調整すべきポイント

・アレルギーリスクのある食材(魚介、豆など)は慎重に使う

・鉄分過剰にならないよう、他の鉄分源との重複に注意

・味付けは薄めに、塩・砂糖の使い過ぎを避ける

・食感は月齢に応じて変える(ペースト → 刻み → 粗みじん切り)

子供に人気の簡単鉄分補給レシピ 3選

以下では鉄分補給におすすめのお子様向けレシピを紹介します。

とても簡単に作れるのでぜひ参考にしてみてください♪

きなこおはぎ風おにぎり

<材料…1食分>

・ごはん 90g

・きなこ 大さじ1

・砂糖 大さじ1/2

<作り方>

1)ごはんをひと口大に丸く成形する

2)バットにきなこと砂糖を混ぜ合わせる

3)2に1を加えて、転がしながらまぶす

小松菜とさくらえびのクリームパスタ

<材料…1食分>

・スパゲティ 50g

・小松菜 20g

・玉ねぎ 20g

・牛乳 80ml

・ピザ用チーズ 大さじ2

・さくらえび 少々

<作り方>

1)小松菜は茎を5mm幅に切り、葉の部分は2cm角程度に切る。玉ねぎは2cmの長さで薄切りにする

2)フライパンに水400ml(分量外)を加え沸騰するまで強火で熱する

3)沸騰したら半分に折ったスパゲティと1を加え、蓋をして表記時間通りにゆでる

4)牛乳とピザ用チーズを加え、とろみがつくまで弱火〜中火で煮詰める

5)皿に盛り付け、上からさくらえびをのせる

切り干し大根のマヨサラダ

<材料…3人分>

・切り干し大根 10g

・にんじん 20g

・きゅうり 20g

・マヨネーズ 大さじ1/2

・しょうゆ 小さじ1/2

<作り方>

1)切り干し大根は水で戻し、1cm幅に切る

2)にんじん、きゅうりは千切りにする

3)鍋にお湯を沸かし、1と2をやわらかくなるまでゆでる

4)水気をしっかり切ってボウルに移し、マヨネーズとしょうゆを加えてしっかり混ぜ合わせる

鉄分のちょい足しアイデア

たとえば、おかゆにのりパウダー・ひじき粉・粉チーズなどを混ぜたり、野菜スープにツナ缶の汁を使ったりする方法など、小さな工夫で鉄分がプラスできます。

組み合わせて鉄分の吸収効果を高めるアイデア

ビタミンCをプラス:トマトやピーマン、果物などを添える

調理時間・温度に注意:過剰な加熱で鉄質が壊れないように

ちょい足し素材の活用:乾物、小魚粉、きなこを少量加える

鉄分レシピを手軽に作れる「にこにこ鉄分」

子どもの成長に必要な鉄分は、普段の食事で意識して摂らないと不足しやすい栄養素。

鉄分が多い食べ物を取り入れながら、料理を作るのも大変ですよね。

鉄分レシピを手軽に作りたい場合は、「にこにこ鉄分」がおすすめです。

にこにこ鉄分は粉末タイプの鉄分サプリで、普段の料理に混ぜるだけで簡単に鉄分を補えます。

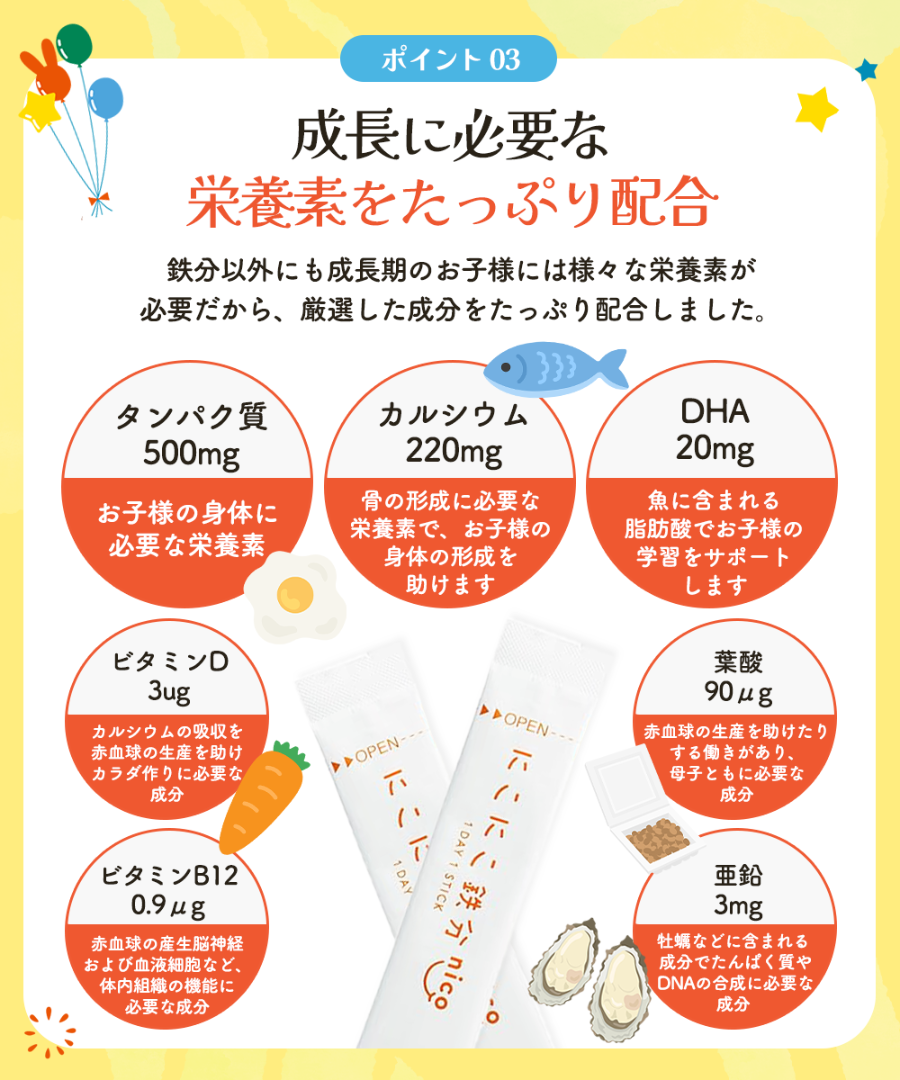

カルシウムやたんぱく質などの成長期に必要な栄養素も一緒に補えるので、ぜひ試してみてください。

にこにこ鉄分を活用した鉄分おやつ2選

にこにこ鉄分の公式Instagramでは、全国のママさんパパさん向けにお手軽に作れる鉄分レシピを公開しています。

マカロニきなこ

https://www.instagram.com/p/CztK0k2ps8H/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

<材料(2人分)>

・マカロニ ……100g

・きな粉……大さじ3~4

・にこにこ鉄分…1本

<作り方>

①鍋にお湯を入れ沸騰させる。

②沸騰したらマカロニを入れ1分30秒茹でる。

③ザルにあげきな粉をまぶす。

④お皿に盛り付けて完成♪

チーズいももち

https://www.instagram.com/p/CwhLttwpQjm/?utm_source=ig_web_copy_link

<材料(8個分)>

・じゃがいも…2個分

・チーズ 8個分

・バター…10g

A 片栗粉…大さじ3

A 塩…少々

A にこにこ鉄分 1本

<作り方>

① じゃがいもは皮をむき、4つ切りにする。耐熱容器に入れラップを軽くかけ、600wのレンジで5分加熱する。マッシャーやフォークでつぶす。

② 1に【A】を加えて混ぜ、8等分する。なかにチーズをいれ平たい円形に形作る。

③ フライパンにバターをひき、バターを絡めながら両面焼く。

④ 両面に軽く焼き目がついたら完成!

よくある質問

Q:子どもが鉄分不足になると、どんな症状がありますか?

貧血(顔色が悪い、疲れやすい)、集中力低下、食欲不振、イライラしやすいなどの症状が出ることがあります。

Q:子どもに必要な鉄分の摂取量はどれくらいですか?

1~2歳で約4.5mg、3~5歳で約5.5mgが目安です。食事からの摂取が基本です。

Q:鉄分を多く含む食材には何がありますか?

レバー、赤身肉、しらす、かつお、ほうれん草、小松菜、大豆製品などが挙げられます。

Q:子どもが鉄分の多い食材を嫌がる場合、どうしたらいいですか?

ハンバーグやお好み焼きに混ぜたり、スープにするなど調理を工夫するのがおすすめです。

Q:鉄分のサプリメントは子どもに飲ませても大丈夫ですか?

1日の推奨量の範囲内であれば問題ありません。にこにこ鉄分は1日1包、親子で利用することが可能です。

まとめ:毎日の食事に手軽な鉄分ケアを

子どもの鉄分不足は、成長や集中力にも影響を与える大切な課題です。

今回ご紹介したレシピは、レバー以外の食材でもしっかり鉄分を補える工夫が詰まっています。

調理が簡単で、子どもが食べやすいメニューばかりなので、毎日の食事に気軽に取り入れられます。

さらに、粉末サプリ「にこにこ鉄分」を組み合わせれば、忙しい日でも無理なく鉄分ケアが可能です。まずはできることから、楽しく始めてみましょう!

管理栄養士プロフィール

谷岡友梨

保育園の管理栄養士として働きながら、ママやパパからの離乳食相談や離乳食や幼児食のレシピ考案にも携わっている。

1児の娘の母として仕事と育児の両立に奮闘中。

.png)