【PR】

1歳1ヶ月の体重はどのくらい?

1歳1ヶ月は歩く・言葉を覚えるなど、活動量が増える時期。体重の増加ペースには個人差が大きく、同じ月齢でも成長度合いは様々。

焦らず見守り、月1回ほどのペースで成長曲線を使いながら確認するのが安心です。

男の子・女の子別の平均体重と身長の目安

厚生労働省から発表されている「乳幼児身体発育曲線」によると、1歳1ヶ月の目安は以下の通りです。

-

男の子:体重 9.0~11.2kg/身長 74.5~82.0cm

-

女の子:体重 8.3~10.5kg/身長 73.0~80.5cm

多少上下しても、全体の発育カーブが順調なら大きな問題はありません。気になるときは小児科で確認すると安心です。

成長曲線でチェック!体重の標準範囲

成長曲線は、お子さんの発育が標準範囲にあるか確認するためのグラフです。母子手帳に掲載されているので、測定結果をこまめに記録しましょう。

ポイントは「平均値」にとらわれず、±2SD範囲内で推移しているかを確認すること。大きな変動がないかを見ることが大切です。

標準範囲に入らないときの考え方

体重が標準範囲を外れても、元気で食欲があれば大きな心配はいりません。ただし、急に増減したり、発育が止まっていると感じた場合は、栄養バランスや健康状態の見直しが必要です。

継続的な経過観察が基本で、不安が続くときは早めに専門家に相談を。

体重が増えないときの原因と対処法

この時期の体重停滞は、活動量が増える影響もありますが、食事バランスの偏りや食欲の低下が原因となることも。

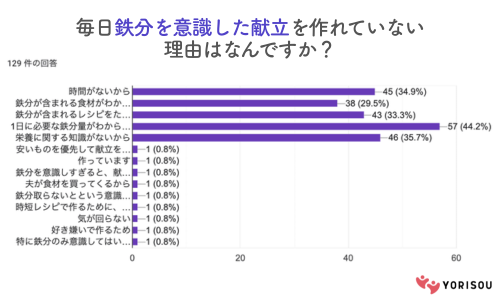

この時期の体重停滞は、活動量が増える影響もありますが、食事バランスの偏りや食欲の低下が原因となることも。赤身肉・豆腐・野菜など、鉄分やタンパク質を意識して取り入れ、1日3食+間食でエネルギーをしっかり確保しましょう。

食事バランスと栄養素のポイント

体重増加には、エネルギー源となる炭水化物、筋肉や血液を作るタンパク質、そして鉄分が重要です。おにぎり、鶏そぼろ、かぼちゃの煮物、ほうれん草の和え物などを組み合わせ、1品ずつ無理なく食べられる工夫をしましょう。

小食・偏食のときはどうする?

見た目を可愛く盛り付けたり、食感を変えるなどの工夫で興味を引くのがコツです。

一時的な偏食は成長の一環なので、焦らず続けることが大切。

食べムラが続く場合は、鉄分補助食品をプラスして栄養バランスを整えるのも一案です。

体重が増えすぎたときの見直しポイント

1歳1ヶ月は間食の量が増えやすい時期。

1歳1ヶ月は間食の量が増えやすい時期。甘いおやつやジュースを控えめにし、栄養価の高いおやつ(果物やおにぎりなど)に置き換えるとよいでしょう。

活動量が減っていると感じたら、外遊びやお散歩で自然に運動量を増やすのも大切です。

間食と運動習慣のチェック

間食は1日1~2回、適量に。

動きが少なくなると体重が増えやすくなるので、外遊びを意識して取り入れ、身体をしっかり動かす習慣をつけましょう。

1歳1ヶ月の理想的な食事例

例:

朝▶軟飯、鮭フレーク、ブロッコリーのおひたし、みそ汁

昼▶うどん、鶏そぼろ、かぼちゃ煮

夜▶ご飯、白身魚の煮付け、豆腐とわかめの味噌汁、果物

バランスを意識して、少量ずつでもOKです。

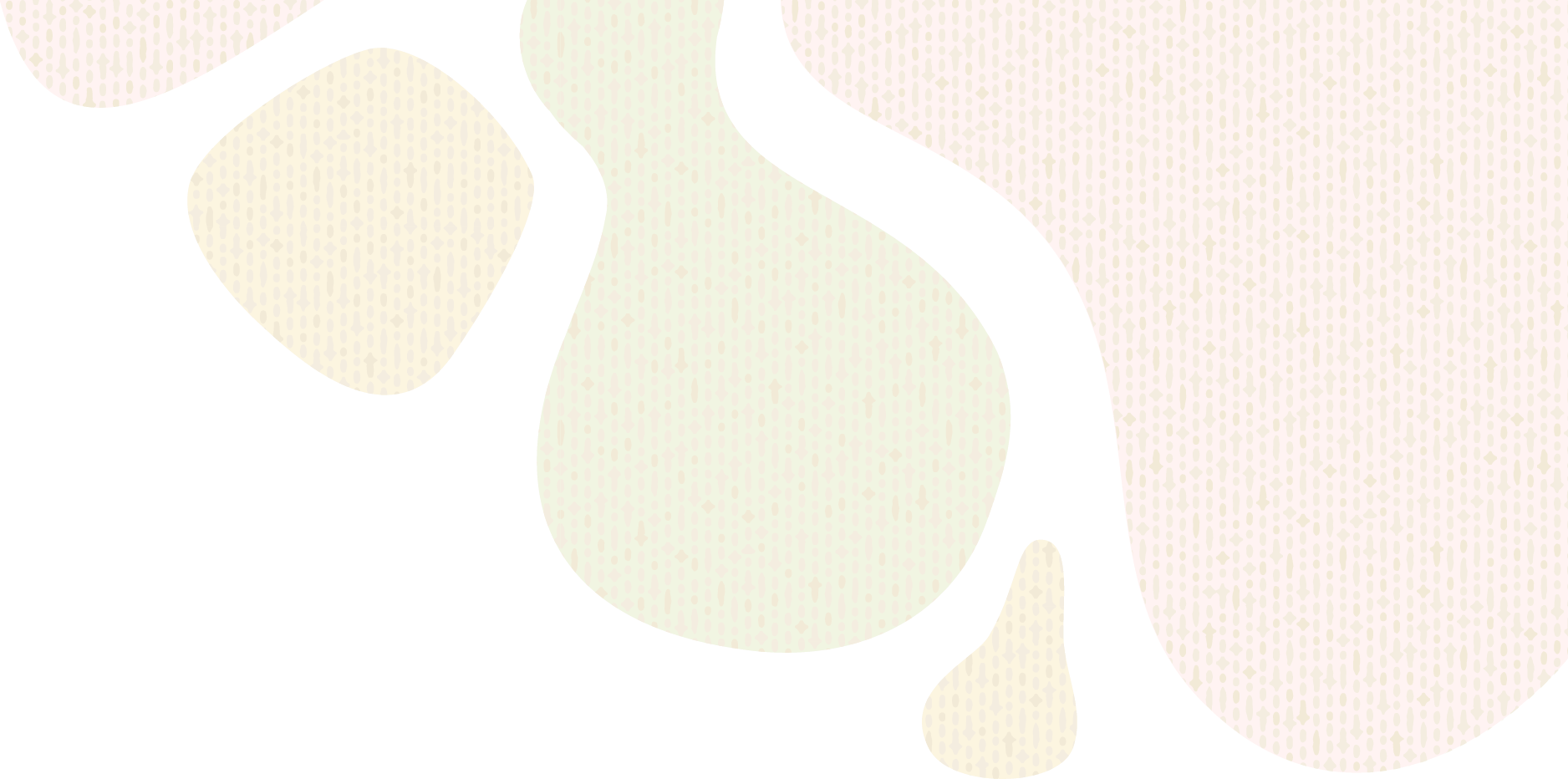

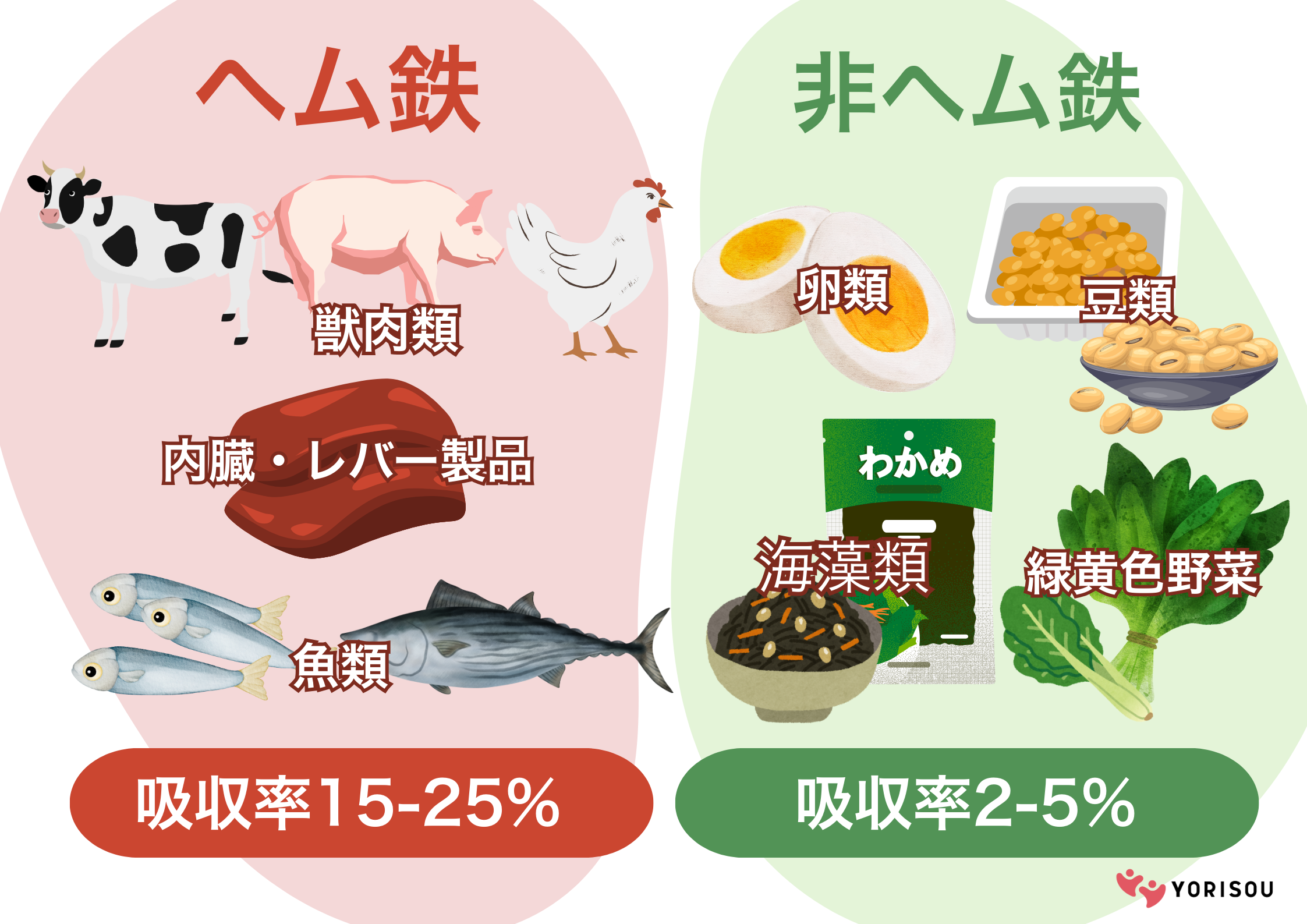

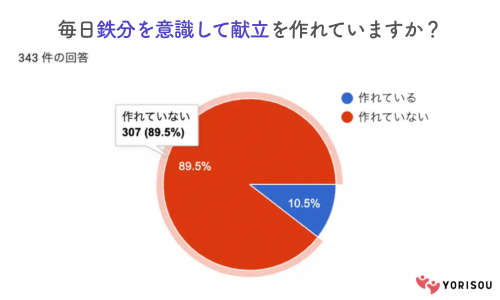

鉄分不足が体重や健康に与える影響

鉄分不足は、食欲不振・疲れやすさ・睡眠トラブルなど、赤ちゃんの健康にさまざまな影響を与えます。

特に母体からの鉄の蓄えが減るこの時期は、意識して食事や補助食品で鉄分を補うことが重要です。

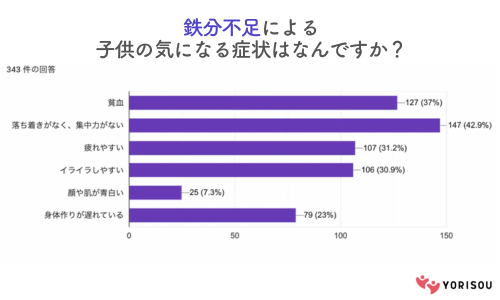

鉄分不足が原因で起こりやすい症状

鉄分不足は、貧血、機嫌が悪い、夜泣きが増えるなどの症状として現れることがあります。

日頃の体調をよく観察し、必要に応じて医師に相談することが大切です。

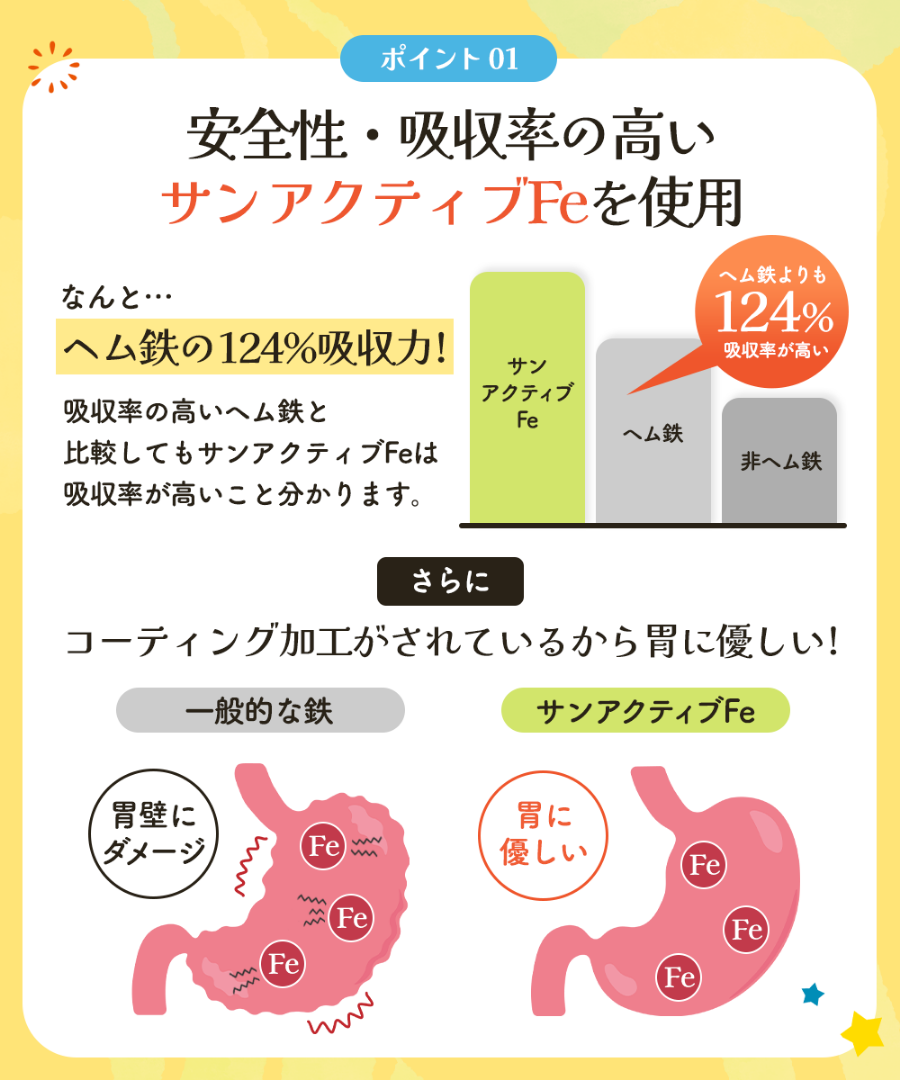

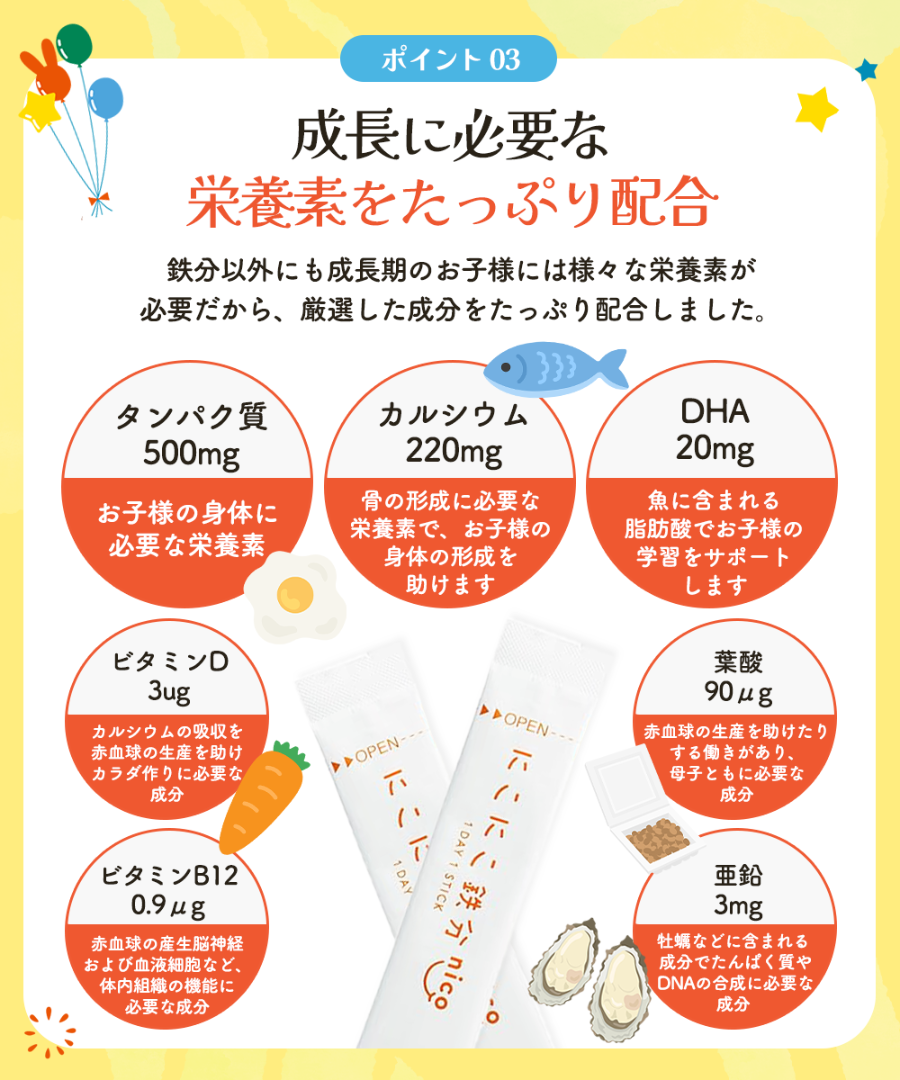

『にこにこ鉄分』で手軽にサポート

『にこにこ鉄分』は、赤ちゃん向けの国産・無添加の鉄分補助食品。

無味無臭で、スープやおかゆにさっと混ぜるだけでOK。

1日1包で不足しがちな鉄分を手軽に補え、成長サポートに役立ちます。

まとめ|焦らず成長を見守るコツ

1歳1ヶ月は個人差が大きい時期。

体重の増減に一喜一憂せず、成長曲線を参考に長い目で見守りましょう。

気になるときは小児科へ相談し、鉄分補給なども取り入れて、健やかな成長を応援しましょう。

よくある質問

Q:子どもが鉄分不足になると、どんな症状がありますか?

貧血(顔色が悪い、疲れやすい)、集中力低下、食欲不振、イライラしやすいなどの症状が出ることがあります。

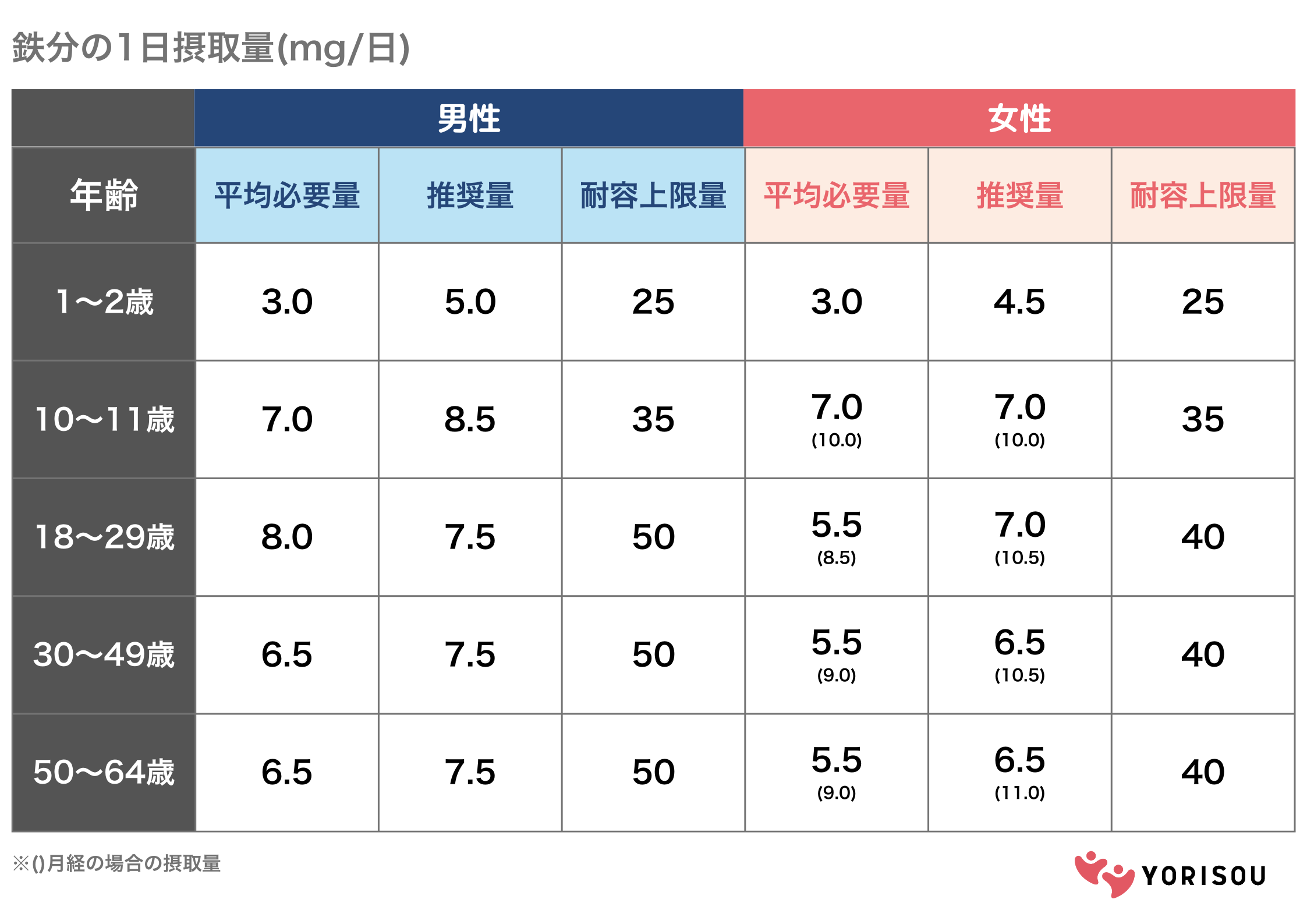

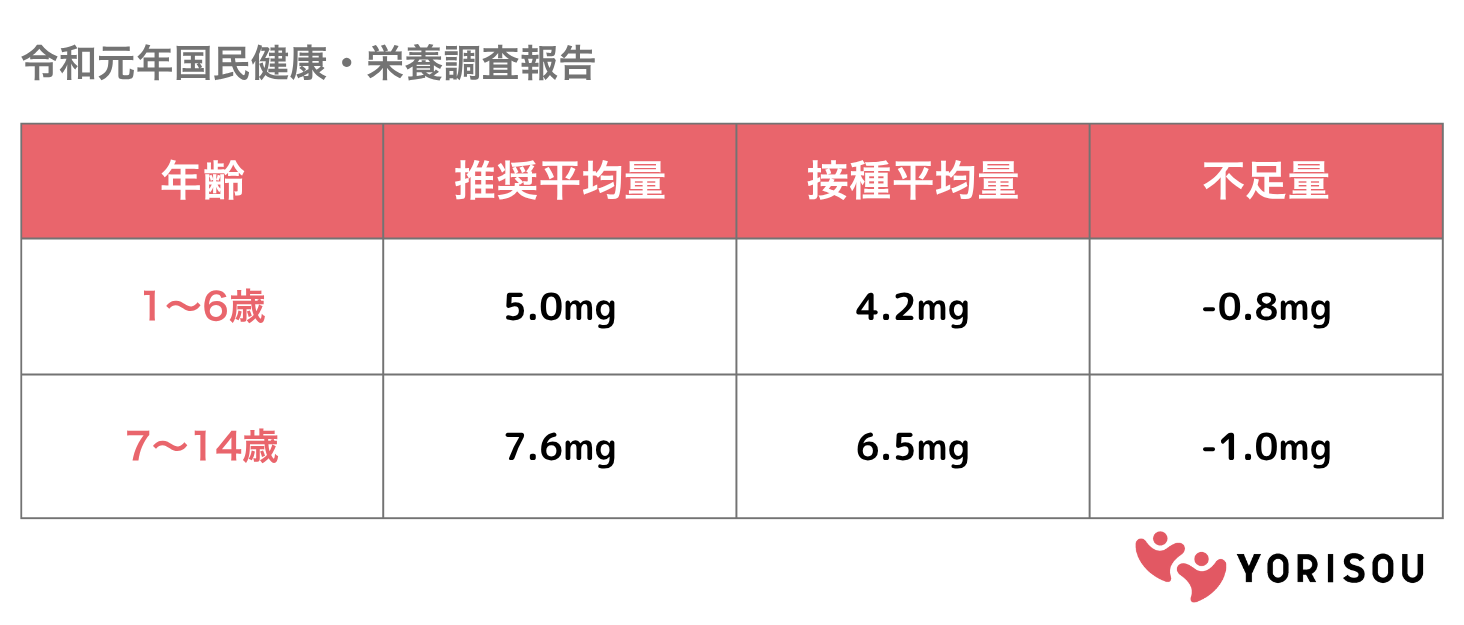

Q:子どもに必要な鉄分の摂取量はどれくらいですか?

1~2歳で約4.5mg、3~5歳で約5.5mgが目安です。食事からの摂取が基本です。

Q:鉄分を多く含む食材には何がありますか?

レバー、赤身肉、しらす、かつお、ほうれん草、小松菜、大豆製品などが挙げられます。

Q:子どもが鉄分の多い食材を嫌がる場合、どうしたらいいですか?

ハンバーグやお好み焼きに混ぜたり、スープにするなど調理を工夫するのがおすすめです。

Q:鉄分のサプリメントは子どもに飲ませても大丈夫ですか?

1日の推奨量の範囲内であれば問題ありません。にこにこ鉄分は1日1包、親子で利用することが可能です。