【PR】

三回食とは?いつから始めるのが目安?

三回食とは、赤ちゃんが1日に3回、朝・昼・夕の時間帯に離乳食をとることを指します。これは大人と同じ食事リズムに近づいていく大切なステップであり、離乳食の最終段階ともいえます。

離乳初期〜中期にかけて1日1〜2回だった食事が、三回に増えることで赤ちゃんの生活リズムや栄養バランスもより整いやすくなります。

一般的に三回食を始める目安は生後9ヶ月ごろとされており、この時期には赤ちゃんの消化機能や咀嚼力が発達し、1日3回の食事に体が対応しやすくなってきます。

ただし月齢だけで判断せず、お子さんが2回食に慣れているか、生活リズムが安定してきたかなど、成長のサインを見極めて進めることが大切です。

焦らず、お子さんのペースに合わせて三回食を始めていきましょう。

一般的に三回食はいつから始める?

三回食への移行は、生後9ヶ月ごろが目安とされています。

これは、赤ちゃんの消化機能や食べる力が発達し、1日3回の食事をとれるだけの体力やリズムが整ってくる時期だからです。

多くの育児書や医師も、9〜11ヶ月ごろを三回食への移行期として推奨しており、赤ちゃんが朝・昼・夕と規則正しく活動できるようになることで、自然と生活サイクルに組み込みやすくなります。

ただし、月齢よりも「お子さんの様子」をよく観察して判断することが大切です。

始めるタイミングのサイン(成長の目安)

三回食を始めるか迷ったら、以下のようなサインをチェックしてみましょう:

・2回食をしっかり食べるようになった

・食後もまだ食べたそうにする

・朝昼夕の生活リズムが安定してきた

これらの様子が見られれば、三回食をスタートするタイミングといえるでしょう。

また、食事の時間になると自ら口を開けたり、スプーンを持ちたがったりと、食への興味が高まってきている場合も良いサインです。個人差があるため、焦らず成長のペースに合わせて進めることが成功のコツです。

三回食を始める前に確認したい3つのポイント

1日2回食が安定しているか

まず確認したいのは、1日2回の離乳食が安定しているかどうかです。毎回しっかりと食事の時間に食べられているか、量やスピードにムラがないかを見てみましょう。

例えば、1日2回きちんと食べる習慣がついていて、赤ちゃん自身が食事に前向きな様子を見せていれば、三回食への準備が整っているサインです。

反対に、まだ食べムラが大きかったり、1回でもう満足してしまう様子が続いている場合は、もう少し2回食を続けて様子を見るのがおすすめです。

離乳食の量や質だけでなく、「決まった時間に食べる習慣」がついているかも大事なポイントです。

ミルクや母乳の飲み方が変化してきたか

離乳食の回数が増えるにつれて、自然とミルクや母乳の飲む量や頻度にも変化が見られるようになります。

三回食を始める前に、食後の授乳をしなくても満足している様子があるか、1回ごとの授乳量が減ってきたかなどを確認してみましょう。

日中の授乳回数が減ってきたり、離乳食のあとに飲まないことが増えている場合は、食事でしっかりエネルギーをとれているサインです。

ただし、赤ちゃんによっては食後の安心感として授乳を求めることもあるため、量や頻度よりも「満足しているかどうか」に注目しましょう。

無理に授乳を減らす必要はなく、赤ちゃんのペースに合わせてゆるやかに進めていくのが理想的です。

消化・排便の状態は問題ないか

三回食に進むと、食事の回数だけでなく食材の種類や量も増えるため、消化器官にはより大きな負担がかかるようになります。

そのため、始める前に赤ちゃんのお腹の調子が安定しているかをチェックすることが大切です。

具体的には、毎日しっかりと排便があり、便が柔らかすぎたり硬すぎたりしないかを確認しましょう。

下痢や便秘が続いているときに無理に食事を増やすと、体調を崩す原因にもなります。

また、食後にお腹を痛がる様子がある場合や、食欲が落ちているようなときも注意が必要です。

消化が安定していて、食後も元気に過ごせていれば、三回食を始める良いタイミングといえるでしょう。

三回食の量・食材・栄養バランスの目安

1食あたりの量

三回食では、1回の食事でどれくらいの量を食べさせれば良いか迷う方も多いですが、月齢に応じた目安があります。

9〜11ヶ月ごろの赤ちゃんの場合、主食(軟飯)で約80〜90g、野菜や果物で30〜40g、タンパク源(魚・肉・豆腐など)で15〜20gが基本です。

これに加えて、水分補給としてスープや味噌汁(薄味)を添えてもOKです。

ただし、赤ちゃんによって食べる量には個人差があり、完食しなくても問題ありません。あくまで「元気でよく動いているか」がポイントです。

食材の種類と注意点(アレルギーや消化にやさしい食材)

三回食になると食材のバリエーションも広がり、いろいろな味や食感を体験できるようになります。

ただし、食材選びにはいくつか注意が必要です。まず、アレルギーが出やすい卵・乳製品・小麦・エビ・カニ・そば・落花生などは慎重に進めましょう。

初めて食べるときは必ず少量から、1日1種類ずつ試すのが鉄則です。

また、消化に負担がかかりやすい油もの、繊維の多すぎる野菜、香辛料なども避け、やわらかく煮た野菜、豆腐、白身魚、軟飯などが中心になります。

お子さんの様子を見ながら、無理なく食材の幅を広げていくことが大切です。

調理のポイント(柔らかさ・味つけ)

三回食期の赤ちゃんには、大人の1/3〜1/4くらいのやわらかさを意識した調理が基本です。

たとえば軟飯なら指で簡単につぶせる程度、野菜はフォークでサクッと切れるくらいが目安。

咀嚼力はまだ発展途上なので、噛まずに飲み込んでしまっても安全なやわらかさに仕上げましょう。

味付けは引き続き薄味が基本です。塩やしょうゆなどの調味料は極力控え、素材の味を活かすようにします。

だしや昆布のうまみを活かして、シンプルでもおいしいと感じられる工夫をすることで、赤ちゃんの味覚も育っていきます。

三回食にして困ったこととその対策

食べムラや好き嫌い

三回食が始まると、「今日はしっかり食べたのに、次の日はほとんど食べない」といった食べムラや、「特定の食材を口にしない」といった好き嫌いが目立ってくることもあります。

これはごく自然な成長の一環であり、味覚や気分、体調によって毎回食べる量や好みが変わるのは珍しくありません。

無理に食べさせようとすると、食事に対して苦手意識を持ってしまうこともあるため、あまり神経質にならず、「楽しく食べられたらOK」というスタンスが大切です。

スケジュール通りに食べてくれない

三回食を始めると、朝昼夕と時間を決めて食事を出しても、赤ちゃんが思うように食べてくれないことがあります。

お昼寝の時間と重なったり、遊びたい気持ちが強かったりと、赤ちゃんのタイミングと合わない日もあるでしょう。

そんなときは、時間にこだわりすぎず、赤ちゃんの様子を見ながら柔軟に対応することが大切です。

たとえば、30分ずらして様子を見る、量を減らして軽く済ませるなどの対応でOK。

赤ちゃんのリズムと機嫌を優先しながら、生活リズムの軸を少しずつ整えていくようにしましょう。食事を「義務」にせず、楽しい時間にできるかが大切です。

食後のミルクを欲しがるときの対応

三回食を始めても、赤ちゃんが食後にミルクや母乳を欲しがることはよくあります。

「もう三回食だからミルクはいらないのでは?」と心配になるかもしれませんが、まだ完全に食事だけで栄養をまかなうのは難しい時期です。

赤ちゃんにとって、ミルクは栄養だけでなく安心感のある存在でもあるため、無理にやめる必要はありません。

食後に欲しがる場合は、まず食事量が足りていたか見直したり、ミルクの時間を少し空けて様子を見てもよいでしょう。

焦らず、赤ちゃんのサインを大切にしながら、段階的にミルクから食事中心の生活へ移行していきましょう。

三回食に移行したら気をつけたいこと

三回食にすることで、赤ちゃんの食事だけでなく生活全体のリズムにも大きな影響があります。

1日3回決まった時間に食べるという習慣を軸に、睡眠・遊び・お出かけなど、1日の流れがより安定してくるようになります。

ただし、急に生活スタイルを大きく変えると、赤ちゃんも戸惑ってしまうことがあります。

焦らず、少しずつ生活習慣を整えていくことが大切です。以下に、特に意識しておきたい生活面でのポイントを紹介します。

生活リズム・睡眠との関係

三回食を取り入れることで、「起きる・食べる・寝る」といった生活リズムが自然と整いやすくなります。

例えば、朝ごはんの時間を固定することで、朝の起床時間も安定し、昼寝や夜の就寝にも良い影響を与えます。

生活リズムが乱れていると、食事の時間にお腹が空いていなかったり、眠たくて食べられなかったりすることもあるため、まずは起床・就寝時間をある程度固定するのがポイントです。

また、夜間の授乳や夜泣きが少なくなってきた時期は、生活の切り替えどきでもあります。規則正しい生活は、赤ちゃんの安心感にもつながります。

家族と一緒に食べる習慣づくり

赤ちゃんにとって、食事は栄養を摂るだけでなく「社会性」を学ぶ時間でもあります。

家族と同じ時間に、同じ空間で食事をとることで、自然と「一緒に食べる楽しさ」や「食事のマナー」も身についていきます。

可能な範囲で大人の食事時間に合わせて、赤ちゃんも一緒にテーブルを囲むようにしましょう。

また、大人が食べている姿を見て「自分も食べたい!」という意欲が湧きやすくなるので、手づかみ食べやスプーンに挑戦するきっかけにもなります。

一緒に食べる時間は、親子のコミュニケーションの場としてもとても大切です。

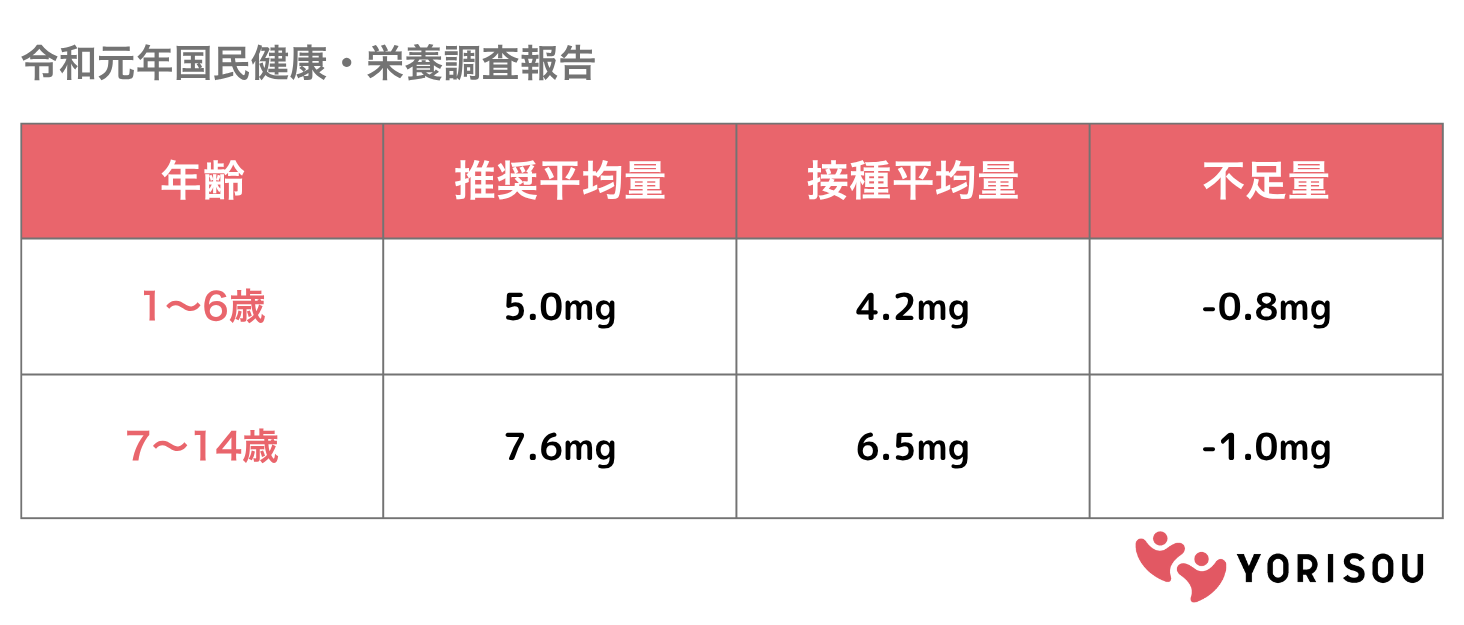

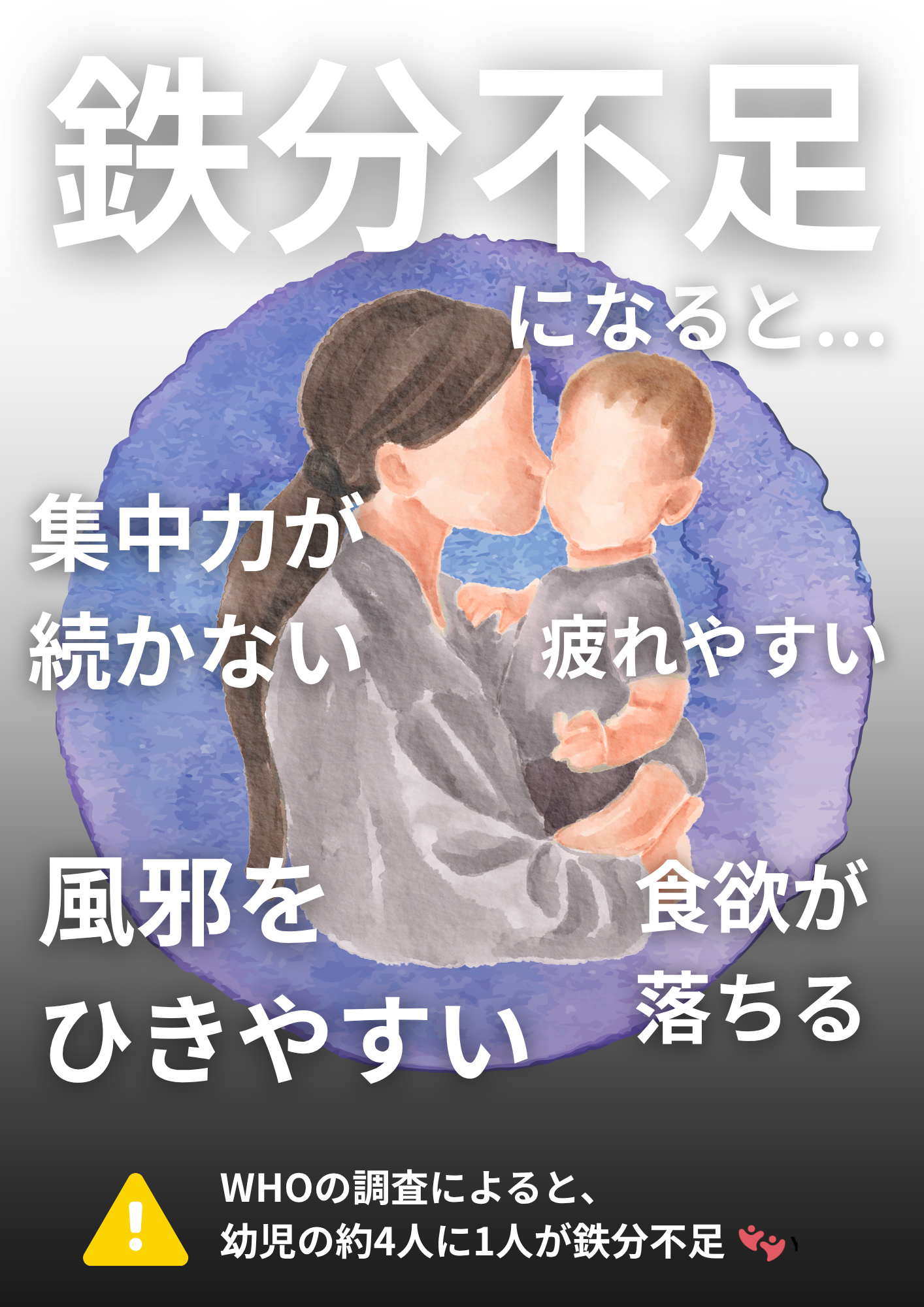

鉄分不足に注意!三回食期にこそ意識したい栄養素

三回食に移行する9〜11ヶ月ごろは、赤ちゃんの鉄分が不足しやすい時期とされています。

生まれたときに蓄えていた鉄は生後6ヶ月ごろから減り始め、離乳食からの摂取が必要になります。

しかし、鉄分を多く含む赤身の肉や魚、レバーなどは、食べにくさやアレルギーの心配もあり、毎日の食事に十分に取り入れるのは難しいと感じる保護者の方も多いです。

鉄分は、脳の発達や運動機能の成長、免疫力にも関わる重要な栄養素。だからこそ、「気づかないうちに不足していた…」という事態を避けるために、早めのケアが大切です。

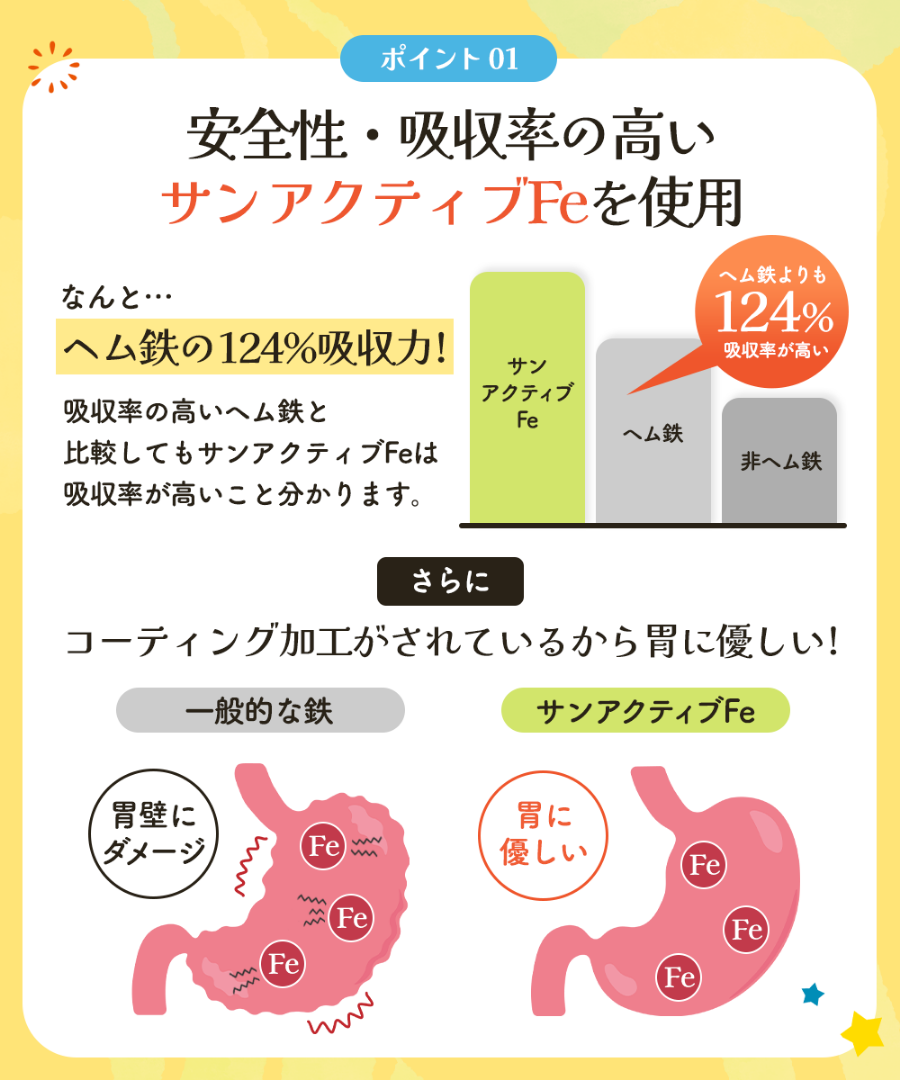

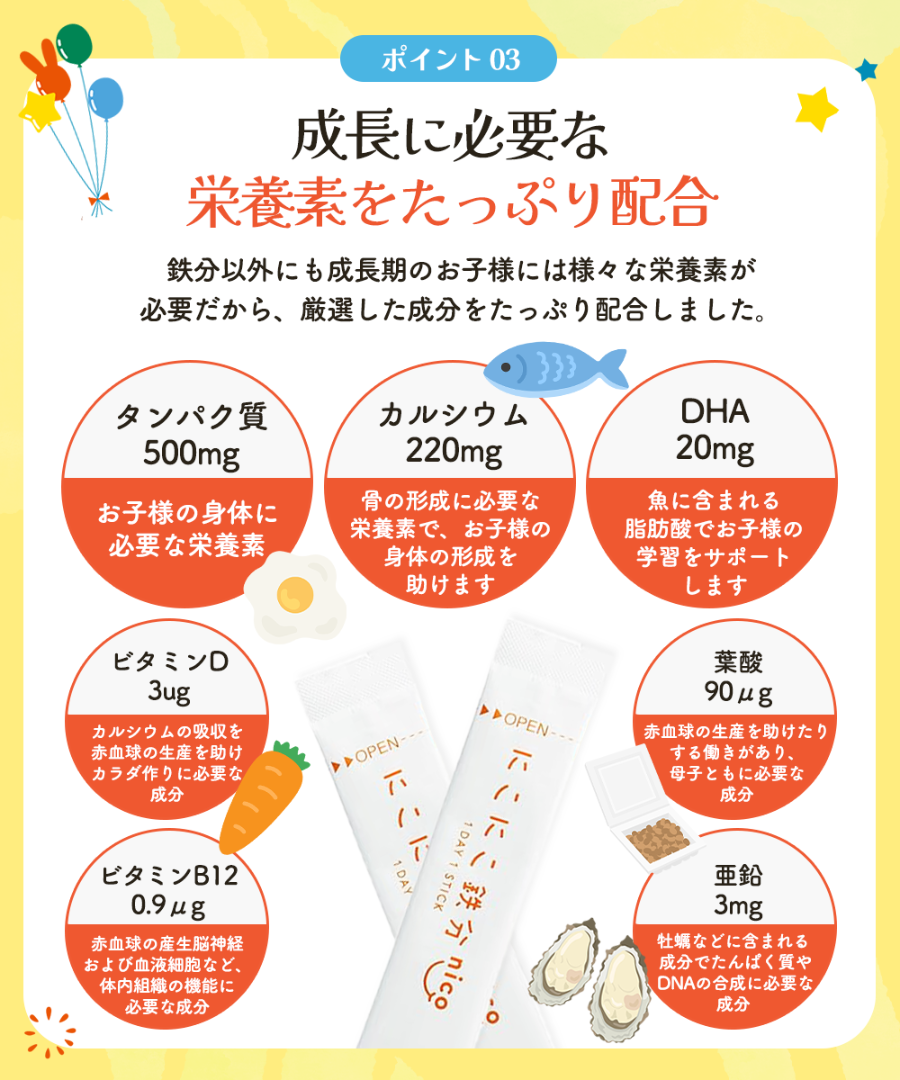

そこでおすすめなのが、乳幼児向けの鉄分補助食品「にこにこ鉄分」。

普段のごはんやおやつにサッと混ぜるだけで、簡単に鉄分補給ができ、赤ちゃんにも食べやすいことが特長です。

無理なく、毎日の三回食にプラスするだけで、鉄分不足への不安をやわらげられます。食事リズムが整ってきたこのタイミングで、栄養バランスもしっかりサポートしてあげましょう。

まとめ|三回食は焦らずお子さんのペースで進めてOK!

三回食は、赤ちゃんの成長とともに食生活をステップアップさせる大切な時期ですが、必ずしも「◯ヶ月になったから」と一律に始める必要はありません。

お子さんの様子をよく観察しながら、「食べる力」「生活リズム」「消化の安定」が整ってきたタイミングで、無理なく取り入れていくことが何より重要です。

食べムラがあったり、思うように進まない日があっても大丈夫。赤ちゃんにとって「食事は楽しいもの」と感じてもらうことが一番の目標です。

焦らず、家族みんなで見守りながら、赤ちゃんのペースに寄り添って三回食を進めていきましょう。

よくある質問

Q:子どもが鉄分不足になると、どんな症状がありますか?

貧血(顔色が悪い、疲れやすい)、集中力低下、食欲不振、イライラしやすいなどの症状が出ることがあります。

Q:子どもに必要な鉄分の摂取量はどれくらいですか?

1~2歳で約4.5mg、3~5歳で約5.5mgが目安です。食事からの摂取が基本です。

Q:鉄分を多く含む食材には何がありますか?

レバー、赤身肉、しらす、かつお、ほうれん草、小松菜、大豆製品などが挙げられます。

Q:子どもが鉄分の多い食材を嫌がる場合、どうしたらいいですか?

ハンバーグやお好み焼きに混ぜたり、スープにするなど調理を工夫するのがおすすめです。

Q:鉄分のサプリメントは子どもに飲ませても大丈夫ですか?

1日の推奨量の範囲内であれば問題ありません。にこにこ鉄分は1日1包、親子で利用することが可能です。

離乳食が進んで後期になると、赤ちゃんの体はどんどん大きくなり、動きも活発になってきます。

離乳食が進んで後期になると、赤ちゃんの体はどんどん大きくなり、動きも活発になってきます。